1.カロリー計算はあまり意味がない

このブログは私の経験に基づいており、大枠では、「体重の設定値」理論に合致しています。

痩せている人だけでなく太っている人においても、個人の体重は比較的安定しており、カロリー制限ダイエットに取り組んだほとんどの肥満者はリバウンドし、やがて元の体重に戻ります[1]。

このように、一時的なカロリー制限やその解除によって体重が増えたり減ったりするのは、基本的に図-1の(A)の範囲で表すことができます。それに対し、肥満の根本的な問題は、体重の設定値そのものが通常より高くなっていることであると私は考えています。

(図ー1)

つまり、「太る」という言葉には2つの異なる意味があるのです。

多く食べた時に太る場合(図-1のA)と、設定体重そのものが上昇する場合(図-1のB)があり、その2つが混同して使われていることが、肥満の問題を複雑にしている。

2.「腸内飢餓」とは腸内部における現代の飢餓

体重の設定値の上昇は、身体が「飢餓状態にある」と認識したときに生じる生物学的な適応反応が関与していると私は考えています。

そして、身体が "飢餓" を知覚する経路には 2 つあり、1 つは過度のカロリー制限による深刻なエネルギー不足、もう 1 つは以下で説明する「腸内飢餓」です。

「腸内飢餓」とは、必ずしも「エネルギーの危機」「食糧不足」を表すものではありません。

「食べること」と「空腹」の繰り返しの中で、7~8メートルある腸全体(または小腸)で、すべての食べ物が完全に消化される状態をいい、腸脳連携によって「食べ物がない」というシグナルが脳に伝達される。

消化の良い精製炭水化物や(超)加工食品の消費が多い比較的豊かな国では、通常の生活環境でも起こりうる現代版の飢餓とも言える。

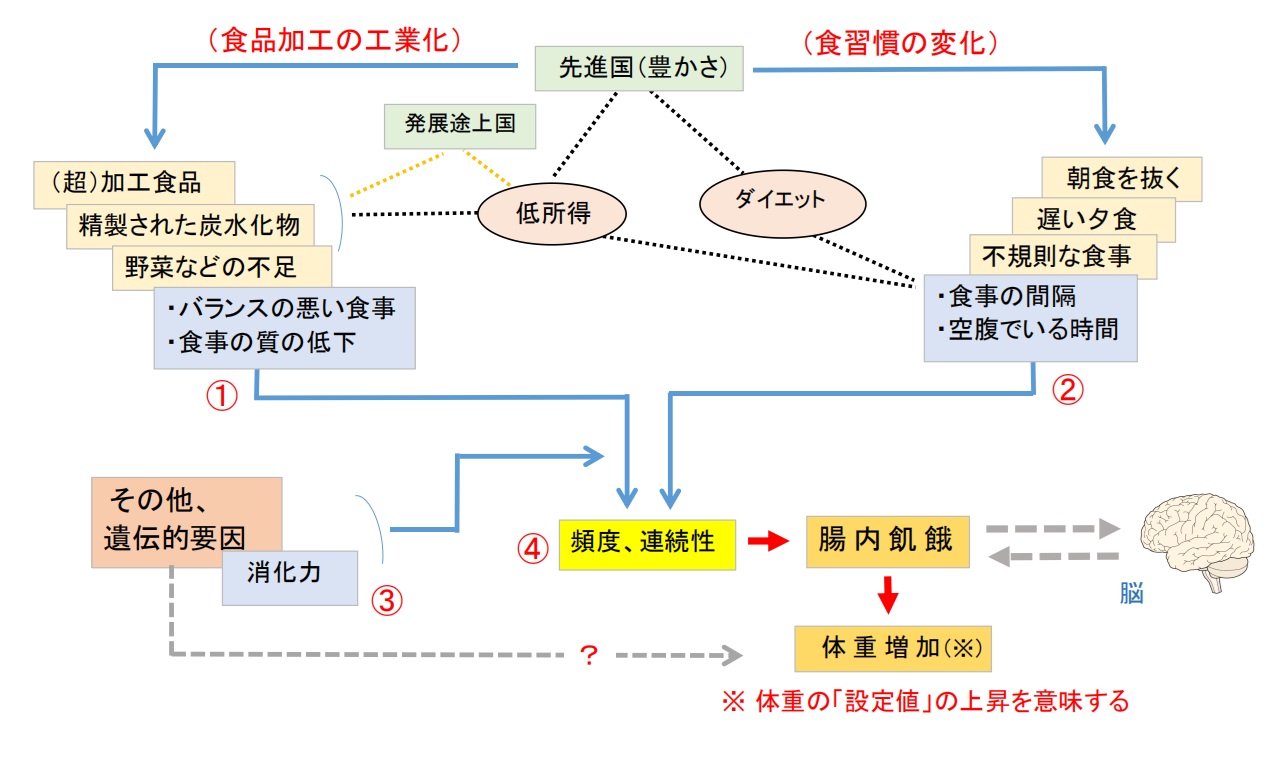

腸内飢餓が引き起こされるには、最低4つの要因が必要である(図-2、①~④)と私は考えており、それは摂取するカロリーとは関係なしに認知されずに起こりうる為、肥満が多因子性疾患・慢性疾患と言われる理由を説明できる可能性がある(腸内飢餓は「交絡因子」と考えられる)。

<図-2:腸内飢餓と4つの関連要因>

(注:食べる量が多くても、食事が精製された炭水化物・特定の蛋白質・超加工食品などに偏り、1日2食などで空腹が続く場合、腸内飢餓は引き起こされうる。)

3. 消化の良すぎる食べ物(精製炭水化物、超加工食品など)が人を太らせる

肥満・過体重の急激な増加は、1970年代~80年代にかけての食品加工の急速な工業化(特に精製された穀物や超加工食品など)と共に発生したと言っても過言ではありません。

世界における伝統的な食事では、丸一日食にありつけないとしても、消化されない繊維質やその他の未消化物が腸内には残っていましたが、現在の多くの人は、噛まなくてもいいような柔らかな食べ物を好み、精製炭水化物や消化の良い蛋白質、超加工食品(ファーストフード・インスタント食品など)に過度に頼る食生活に陥っています。

4.目 的

運営する目的は、もちろん 「私の考えを知ってもらいたい」というのが一番ですが、「面白いアイデアだね」で終わらせたくありません。最終的には、どうにかして『腸の飢餓状態で人が太る』ことを証明できないかと考えています。

2023年6月~:英文の修正をほぼ終えたので、日本含め世界中の研究機関にオファーを出しています。

5.なぜ私がやるのか?

こんなことは医者か研究者に任せておけばいいのかもしれません。

友達にも「そんなこと辞めとけば・・・」「何がやりたいの??」と言われました。

それでも「自分がやらねば・・・」という思いの方が強く、その理由は、『(どん底まで落ちた) 私でなければ作ることができない理論である』と思ったからです。実は、私もかつて自信をなくしていましたが、ゲーリ・トーベス氏の「人はなぜ太るのか」という本と出会い勇気をもらいました。

「科学の歴史は別の解釈を示唆している。人々がこの仮説について1世紀以上考え、何十年も真偽を確認しようと試み、それでもなおそれが真実であると納得させるエビデンスを生み出せないとすれば、おそらくそれは真実ではない。(略)

これは科学の歴史において、一見理屈にあっていると思われる多くの考えのうち、一度も成功しなかったものの一つである。そして、もしカロリー摂取を減らすことが減量につながらず、カロリー消費を増やしても体重の増加を防げないとすれば、私たちはすべてを再考し、どうすれば体重を減らせるのかを見つけ出さなければならない。」

(ゲーリ・トーベス「人はなぜ太るのか」, 2013, P66)

▼ブログの更新、その他のお知らせはメルマガ又はFacebookページをご利用ください。

※確実に届くためにはメルマガをお勧めします。

<メルマガ読者数>

H28年1月:3人

H28年末:13名

H29年末:61名

H30年9月:117名

R2年5月:165名

R7年1月:192名

(ありがとうございます。今後の励みになります)

現在、3か月に1回程度の配信となっておりますので、ご了承ください。それ以外でお送りすることはありません。