トピックス

2023.10.30

食事回数は体重増加(又は減少)にどう影響するのか?

目次

- 食事の頻度と体重との関係性についての背景

- 食べる回数は腸内飢餓とも関係する

- 結論

1.食事の頻度と体重との関係性についての背景

(1)50 年以上前、食事頻度の低下は体重増加と関連していることが報告されました 。それ以来、多くの観察研究がこの考えを支持しています。代謝チャンバー(小部屋)内で実施されたランダム化クロスオーバー研究では、食事頻度を1日3食から2食(朝食と夕食)に減らすと、痩せた女性の満腹感が急激に減少した[1]。

(2)疫学報告では、食事頻度の増加、体重、代謝の健康の間に良好な関係があることが示されており、一部の研究者・栄養士の間では、少量の規則的な食事を複数回摂取することが、体重増加を制限する可能性のある食事アプローチとして認識されている 。食事の頻度を増やすことは、満腹感を高めて空腹感を軽減し、エネルギー消費を増加させ、代謝の健康を改善することによって減量を促進する食事戦略としても提唱されています。

しかし、介入試験は一般的に疫学的エビデンスを支持していません。今日の肥満が起こりやすい環境では、食事の機会を増やす処方は、誤って過剰摂取や体重増加を引き起こす可能性があるためです。

これは、エネルギー密度の高い食品を過剰に摂取する頻度が高くなると、代謝の健康状態が悪化するという最近の証拠を考慮すると、特に重要です[1]。

(3) 1996 年から 1999 年の間に4回実施されたINTERMAP研究(マクロ/微量栄養素と血圧に関する国際研究)のデータを用いた調査では、少量の食事の回数が多いほど食事の質が向上し、BMI が低下する可能性があることを示唆しています。

食事の機会(EO:eating occasion)が平均 6 EO の参加者は、4 未満の EO の参加者と比較して、食事の質(DQI)が高く、BMI が低かった。これは、頻度が全体的な健康増進行動のパターンを反映していることを示している[2]。

(4) 逆に、北米の比較的健康な30才以上の成人会員50,660人からのデータ(アドベンティスト健康調査) を基にした研究では、1 日あたり 3 食を超える食事(間食)は、BMI の相対的な増加と関連していました。EOの増加がエネルギー摂取量の増加と関連していることを示唆している[3]。

これらを勘案すると、食事の頻度は、エネルギーバランスとより広範な健康増進行動パターンの文脈にとって二次的な要素であると思われます[4]。

(5) 人間の食事パターンを解明することは栄養疫学にとっての課題となる。食事頻度アンケートは一般に、食事のタイミングではなく、指定された期間にわたる平均摂取量を把握するように設計されているが、「食事」や「スナック」の標準化された操作上の定義は依然として不足しており、食べ物摂取のタイミング、頻度、(不)規則性が関心の結果である場合は、不一致な結果が得られる可能性がある。

一部の研究者は、スナックに最低エネルギー基準(>50 kcal )を適用していますが、食事は、「朝食」「昼食」「夕食」という、あらかじめ定義された、文化的、社会的に主導されたラベルによって特徴づけられ、文化によって異なる[4]。

2. 食べる回数は腸内飢餓とも関係する

「1日に摂取するカロリーの合計が同じなら、1日に何回食事をするかは関係がない」という専門家もおられますが、私は間違いなく、食べる回数は体重の増加(又は減少)に影響すると断言します。

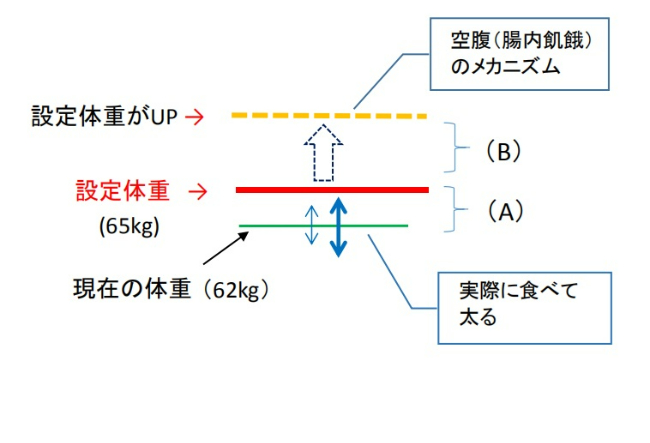

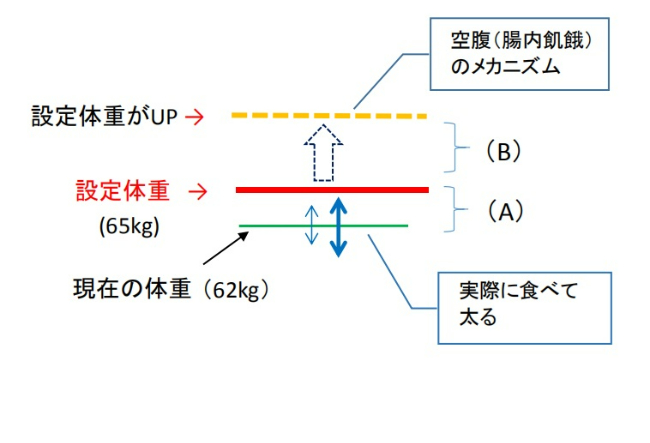

私は、「太る」という言葉には2つの意味があるといいましたが、その考えを基にすると、比較的簡単に説明できると思っています。下記の図の(A)(B)の部分について順に説明します。

(1)まず(B)の部分について言うと、「食べる回数」は大いに関係があります。

設定体重そのものがアップするのは腸内飢餓のメカニズムですので、回数を増やし分散して食べるほうが太りにくくなります。「お腹がすいてきたな~」という時に、また胃に食べ物が入ってくるわけですから、胃腸の中には未消化物が残りやすくなる訳です。

元々スリムな人や中型体形の人が、その様な生活習慣をつづけることで、体重増加を抑止できる可能性が高くなりますし、これは、「食事頻度の増加、体重、代謝の健康の間に良好な関係がある」という観察研究とも一致するでしょう。

逆に、一日2食のように食べる回数が減り、食事の間隔が長くなれば、食べ物の組合せによっては太りやすくなります。

私の理論の中では、食事回数というのは「食事の間隔」と同義であって、腸内飢餓が引き起こされる必要条件の1つの要素と言えます。「朝食抜き」「夜遅い食事」の記事でも言及したように、一日2食で、食事が消化の良い炭水化物やタンパク質に偏り、野菜や乳製品などが不足すれば、腸内飢餓を引き起こして体重の設定値が長期的にアップする可能性もあるのです。これは「食事頻度の低下は体重増加と関連している」という50年以上前の観察研究と一致します。

(2)次に(A)の部分について言うと、「食事の回数」はあまり関係ないと言えるかも知れません。

多くの人が「より多くのカロリーを摂ると太る」と思っているのは、この設定体重に戻ることを意味します。ですから、食べる回数よりも一日トータルでのカロリーや炭水化物の摂取量が問題になるはずです。普段からダイエットで体重を低くキープしている人や、運動で無駄な体脂肪を落としている人などは、食べる頻度が増すことによって、摂取カロリーが必要量以上に増えれば太ると考えることができます。

上記の第1節-(2) で引用したように、介入試験における「過体重や肥満者に食事の機会を増やす処方は、誤って過剰摂取や体重増加を引き起こさせ代謝の健康状態が悪化する可能性がある」という研究結果は、この(A)の部分について当てはまると考えます。

3. 結 論

(1)私の腸内飢餓の理論を基にすれば、上記の第2節の様に「食事の頻度」と体重の関係性をより具体的に説明できると考えています。

腸内飢餓が引き起こされる条件の中で一番大切な要素は「何を食べるか?」ですが、食事の頻度(食事の間隔)によって、全く同じ摂取量であっても体重に異なる影響を及ぼす可能性があるのです。食事の頻度は、「エネルギーバランスとより広範な健康増進行動パターンの文脈にとって二次的な要素である」という事実は否めませんが、重要な要素でることは間違いありません。

(2)私の考えでは、1日2食が太りやすい(設定体重がアップするという意味で)傾向はあるのですが、1日4~5食でも体重の設定値はアップする場合があります。

私の友人で、大学受験の浪人時代に1日4~5食で10キロ以上太った男性がいます。(高校時代は柔道部に属し、たくさん食べていたのにガリガリだった。)

彼に体重の増加について話を聞くと、受験勉強中はパンやおにぎり、カップめんなどの軽い食事が一日の食事の半分以上を占めていたそうです。

第1節-(5) の引用でも示したように、「食事」「スナック」の定義が曖昧であり、炭水化物が多く野菜の乏しい軽食でさえ「一回の食事」とカウントするのであれば、食事回数(頻度)を議論することに意味はありません。アンケートなどを用いた観察研究においても、不一致な結果が出ることは当然予想されます。

(3)観察研究の対象によって、食事頻度と体重の関係性においてチグハグな結果が起こりえます。

元々痩せた人や中型体形の人が、バランスの良い3度の食事をし、間食でドーナツやクッキーを食べたとしても、設定体重がアップする理由とはなりません。

それに対し、体の大きな人や肥満の人がお腹が空き過ぎて、結果的に4~5回食べてしまう場合があります。体が大きくなるにつれて胃腸も大きくなり、消化力も強くなると仮定すると、彼らが他の人と同じ物を食べても、早く空腹を感じると考えられるからです。

(4)食事の頻度を増やすことで、体重減少に役立つ可能性が大いにあると考えます。

もちろん、ファーストフードやラーメン、スナックパンなどの炭水化物やお肉に偏った食事はいけませんが、糖質制限食に見られるように、炭水化物の量を減らし、野菜・タンパク質・乳製品・オイル・ナッツなどを増やした食事を毎日のベースにすることです。(炭水化物も完全に精白されていないものやアルデンテのパスタなどが望ましい。)

腸内に未消化物を多く残して、空腹感を減らすことが主なポイントであり、それによってエネルギー消費(食事誘発性熱産生)が増えるだけでなく、吸収率が低下すると考えています。

【関連記事】

正しく痩せるには2段階のプロセスが必要

<参考文献>

[1]Hutchison AT, Heilbronn LK. Metabolic impacts of altering meal frequency and timing - Does when we eat matter? Biochimie. 2016 May;124:187-197.

[2]Aljuraiban GS, et al. The impact of eating frequency and time of intake on nutrient quality and Body Mass Index: the INTERMAP Study, a Population-Based Study. J Acad Nutr Diet. 2015 Apr;115(4):528-36.e1.

[3]Kahleova H et al., Meal Frequency and Timing Are Associated with Changes in Body Mass Index in Adventist Health Study 2. J Nutr. 2017 Sep;147(9):1722-1728.

[4]Flanagan A, et al., Chrono-nutrition: From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed feeding patterns. J Neurochem. 2021 Apr;157(1):53-72.

2023.10.07

夜遅くの食事は本当に太るのか?

目次

- 夜遅くの食事と体重増加の関連性についての背景

- 遅い食事が本当に太りやすいのか?(私の考え)

- BMAL1で説明するのには無理がある

- 結 論

日本では、多くの人(特に女性)が 「太りたくない」という理由から、夜遅く(9時以降)に夕食やスイーツを摂るのを避ける傾向があります。しかし、それは本当に意味があるのでしょうか?事実、「夜遅くに夕食を摂るようになって以前より太った」という人もいますが、私はそこには間違った認識があると考えています。

1. 夜遅くの食事と体重増加の関連性についての背景

(1) 1946年のイギリス出生コホートを対象に、食事機会ごとのエネルギー摂取量の17年間の変化を調査した横断研究では、1日の後半により多くのエネルギーが摂取されていることが報告されており、集団として、私たちが食事をするタイミングに変化が生じている[1]。

非肥満、非糖尿病の中年成人 1,245 人のコホート研究では、一日のエネルギー摂取量の48%以上を夕食で摂取する参加者は、登録時のエネルギー摂取量、身体活動、BMIのばらつきで調整した後でも、6年後の追跡調査で肥満である可能性が2倍高かった[2]。

(2) 夜勤者や交代勤務者のように、通常身体が休息に入る夜間にまで及ぶ食事パターンをとる人に体重増加傾向の増大がみられる[3]。

2018年に発表されたメタ分析では、28件の研究がレビューの対象となり、交替制勤務者は他の肥満タイプよりも腹部肥満を発症する頻度が高かった。常勤の夜勤者は、交替勤務者よりも肥満リスクが 29% 高いことが実証された[4]。

(3) これまでの人における観察研究では、遅い時間帯の食事は、報告されたカロリー摂取量や身体活動の違いでは説明できない高い肥満リスク、食事療法や外科的減量の成功率の低下と関連している。食事摂取のタイミング自体が、エネルギー摂取量や活動に伴うエネルギー消費量の変化とは関係なしに体重に影響を及ぼす可能性が示唆されている[5]。

(4) 2017年に発表されたレビュー(過去の研究の検証)では、夜のエネルギー摂取量と体重増加 (BMI)との関係が調査された。関連する121の論文のうち、10件の観察研究と8件の臨床試験が系統的(システマティック)レビュー(注1)に含まれた(102 件のテキストがレビュー適格基準を満たさなかった)。

観察研究のうち 4 件は BMI との正の関連を示しましたが、5 件は関連を示さず、1 件は弱い逆相関を示しました。観察研究のメタ分析(注2)では、BMI の増加と夜間のエネルギー摂取量の増加の間にはわずかな傾向 しか示されませんでした。

また大多数の臨床試験では、夕食の量を減らした方が体重減少が大きかったと報告してるが、メタ分析ではグループ間で有意な差は示されませんでした。

(注意すべき点として、食事のタイミングの定義、エネルギー摂取量の定量化、食事の評価方法などにはかなりの不一致があり、含まれた研究の不均一性が研究結果の信頼性に影響を与えている可能性が指摘されている。)[6]

(注1:過去の研究論文を系統的に検索・収集し、類似した研究を一定の基準で選択・評価したうえで、科学的な手法を用いてまとめること。

注2:過去に独立して実施された複数の研究結果を集めて統合し、それらを用いて解析を行う方法)

(5) 2022年に発表された無作為比較クロスオーバー試験では、過体重又は肥満の16人の被験者が2つの実験プロトコルを完了しました。一つは厳密に管理された早い時間帯の食事スケジュールで、もう一つは全く同じ食事内容で、すべて4時間後にスケジュールされたものでした。

その結果、遅い食事は空腹感を増加させ、エネルギー消費量を減少させ、脂肪組織の分子経路に影響を与えることが判明した。この研究では、直接的な食事タイミングを調査することが目的であったため、カロリー摂取量、身体活動、睡眠、光の曝露などの交絡変数を制御することで他の影響は分離されたが、実際の生活ではこれら多くの要因は食事のタイミングによって影響を受ける可能性がある[5]。

2. 遅い食事が本当に太りやすいのか?(私の考え)

私達が就寝後、ホルモンなどの働きにより脂肪の合成がより促されるとすると、ある意味、誰でも夜の食事が朝・昼より多少太りやすいとしても不思議ではない。それがこの問題をさらに複雑にしているのですが、だからと言って、夜間の食事と肥満リスクの増大を関連づけるのは正しいとは限らない。

以下の記事でも言ったように、肥満リスクの増大は「食事のタイミング」だけが重要な要素ではなく、「何を食べるのか?」を常に組み合わせて考えなければならないと考えます。「夜遅くの食事」と「朝食抜き」は表裏一体であり、そういう食習慣はバランスの悪い食事と組み合わさった時に腸内飢餓を引き起こしやすく、長期的に人は太りやすくなると考えています。次の4つのパターンについて考えてみたいと思います。

【関連記事】「いつ食べるのか」は大事だが、「何を食べるか」と組合わせるべき

(1)食事が全体的に4時間遅くなる場合

第1節(5)で示したように、2022年に行われた、短期的な介入試験によると、早い時間帯の食事スケジュールに比べ4時間遅くスケジュールされた食事が、食欲・エネルギー消費・脂肪組織の分子経路に影響を与えるとのことであるが、それが長期的に人を肥満にするかは依然として不明である。

私は和食店で調理師として働いていたが、その時の食事のタイミングがこれにあたる。朝食は9時頃に軽く食べ、昼食はスタッフ全員で3時頃に食べていた。夕食はお店の営業が終わった11過ぎであったが、それが原因で太ったという知人はあまり見受けない。飲食店で働く一般的な社員も大体、全体の食事が3~4時間ずつ遅れることが多いのだが、朝食・昼食でバランスのとれた食事をし、食事の間隔が一定の場合、(少なくとも日本では)それが肥満リスクを著しく増加させるとは考えにくい。

もちろん徐々に太っていく人や、急に太る人も中にはいるが、「何を食べるのか」が一番の問題であると考えます。消化の良い炭水化物が多く野菜の不足するバランスの悪い食事や、朝食抜き(1日2食)などいくつかの条件が重なっていけば、太りやすくなると考えます。

このような食事パターンを続けることによって、実際にスリムな人が太るかどうかを調査したければ、レストランのスタッフなどに協力してもらい、すべての店のスタッフに同じ食事メニュー(朝・昼・晩)を食べてもらうことで確かめることができるのではないだろうか?

(2) 昼食から夕食までの間隔が長くなる場合

遅い夕食によって太りやすくなる場合の典型的なパターンが、昼食は12時頃にとって、夕食が20~21時頃に遅れるパターンだと思っています。

私の友人は、車で会社の外回りの営業活動をしているため、夜の食事が20時か21時頃になるという。かつては彼は痩せ型だったが、結婚してからは自由に使える小遣いも少なく、昼食はうどんやラーメン・丼ぶりで済ますこともあったという。

2年ほどの間に彼は10キロ以上太ったのだが、これは夕食が遅くなることよりも、昼食などを炭水化物中心の簡単なものにし、空腹を長時間我慢していることがむしろ問題であると私は思っています。

朝食の記事でも紹介した、「朝・昼を簡単な食事にし、夕食で不足するエネルギー・栄養を補う」という逆三角形型の食事パターンと同じである。

この場合、遅い夜の食事の前に腸内飢餓ができやすく、設定体重が気が付かないうちにアップする可能性があるのです。

(3) 夜食を食べ、朝食を抜く場合

また、夕食後、寝る前に夜食などを食べる人もいるかも知れないが、こういう人達は朝食を抜く可能性が高いのではないだろうか?

第1節の引用で示したように「夜間の食事は長期的に体重増加のリスクを高める」という観察研究があるが、夜遅い食事は同時に朝食抜き(一日2食)又は「日中に軽く食べること」とも関連していると私は考えます。朝食を食べない場合、夜食・昼食が消化の良い炭水化物や肉などに偏るバランスの悪い食事で、かつ野菜などが不足すれば、徐々に腸内飢餓を引き起こしやすくなるのである。

逆に、一日の早い時間帯の食事で、繊維質の野菜や乳製品、タンパク質、脂質などバランス良く食べておけば消化されない物質が腸内に長時間残るために腸内飢餓状態を防いでくれるのである。

(4) 夜食は太る原因とはならない可能性

毎日、一日3回規則正しく、バランスの良い食事を摂っているのであれば、多くの人にとっては、寝る前の食事が太る原因にはならないと考えます。普段から摂取カロリーを控えめにしている人が、夜遅くにスイーツやラーメンを食べれば体重が数キロアップすることはあるでしょうが、それは設定体重に戻ることを意味します。

実は日本には痩せ型の人も多いのですが、その人達が太りたいが為に、3食の他に就寝前にスイーツや軽い食事をしたとしても、体重は増えない可能性のほうが高く、胃腸が弱く消化能力の強くない人はむしろ体重は減少することもあると推測します(少なくとも、私においては100%事実)。

本来、睡眠中は体を休め、胃腸も休めるのが良いのですが、寝る前に食べると、胃腸は睡眠中も働き続けなければいけません(食事誘発性熱産生)。

それにより胃腸に負担がかかり、傷ついた細胞の再生やタンパク質・脂質の合成が低下する可能性があるのではないかと私は推測します。

3.BMAL1 で説明するのには無理がある

日本では、BMAL1の分泌量と体重増加がいかにも関連があるかのように説明する専門家がおられます。

BMAL1 は体内時計に関与するタンパク質で、脂質代謝にも関連すると言われていますが、その分泌量は午後6時頃から増えだし、午後10時から午前2時にかけてピークに達するので、「同じ摂取カロリーでも夜遅く(例えば10時)に食べると6時の夕食より数倍も太りやすい」ということの根拠とされているようです。

しかし、私はその説明には少し無理があると考えています。何故かというと、「消化時間」が抜け落ちているからです。例えば、午後10時に食事を摂れば消化されて吸収されるまでに、食事の組合せや人にもよりますが、4~6時間かかるでしょう。特に脂肪は消化が悪いので、7~8時間経った朝でも、まだ消化されずに胃がもたれているかもしれません。

つまり消化吸収のための時間が考慮されてない訳ですから、食べた時刻とBMAL1の値を関連付けるのには無理があります。

BMAL1の値が午後10時から午前2時頃にかけてピークを迎えるのは、私達人間が大昔から夕方6時前後に夕食を摂っていたとすると、ちょうど消化吸収され栄養が全身の細胞に運ばれた頃にうまく合成できるようになっているのではないかと私は推測します。

4. 結 論

ホルモンなどの分泌は概日リズムと密接に関係があり、昼と夜では大きく異なる。さらに他のいろんな要因が関わってくることは、夜遅くの食事と肥満リスクの増大の問題をさらに複雑にしている。

しかしながら、私は肥満の根本的な原因は設定体重が高いことだと思っており、「夜遅くの食事」によって体重の設定値がどの様にアップするかを説明したいと思います。

(図-1)

(1) 「太る」という言葉には2つの意味がある。

普段から痩せるために摂取カロリーを控えている人なら猶更、必要以上のカロリーを摂れば一晩で数キロ体重が増加することもあるかもしれない。

しかし、それは設定体重に戻る場合(図-1, A)であるので、これを混同してはならない。この場合、食事の時刻が夜の7時か、又は10時であるかは問題ではないはずである。

(2) 一日3回規則正しく、バランス良く食べている瘦せ型・中型体型の人であれば、寝る前の追加の軽食・おやつなどは体重増加ならびに肥満リスクを増大させる理由とはならないと考えます。

また、レストランで働く調理師・従業員などに見られるように、一日3回の食事がそのまま4時間遅くずれるような食事パターンにおいても、バランスの良い食事を食べているならば、それほど肥満リスクを増大させるものではないと考えます。

要するに、食事が通常より遅くなることで空腹感が増せば、腸内飢餓の誘発を加速する可能性はあるが、未消化の食べ物がまだ腸内に沢山ある状態では腸内飢餓は起こりにくいのです。

(3) 第1節-(4) で引用した2017年のレビューのように、「夜のエネルギー摂取量と体重増加 (BMI)との関係」は調査する集団によって異なる結果を生み出す可能性は十分にある。朝食・昼食をバランス良く食べている人(朝型のクロノタイプ)では夜遅くの食事が体重増加につながらない可能性があるからである。

(4) 夜遅くに多く食べるという人は、逆に「朝食を抜く」又は「日中の軽い食事」の習慣と関連しているかも知れない。

胃腸が活発に動き出す一日の最初の朝食で多様な食品群からバランス良く食べておけば、消化されない物質が腸内に長時間残るのですが、彼らは朝食を食べていないので昼食が最初の食事です。

昼食が消化の良い炭水化物に偏り、野菜が不足する場合、夜の食事が20~21時と遅くなることで、空腹感は増大し腸内飢餓が引き起こされやすくなるのです。こういう食事パターンでは、長期的に設定体重がアップし、太る可能性が高いのです。

つまり私の理論上では、夜遅くに食べたからと言って肥満になる訳ではない。むしろ昼夜のバランスの悪い食事や 「空腹を長時間にわたり我慢していること」 が主な問題である。

(5) 夜の食事が遅くなるのであれば、夕方5時頃にでも軽い食事又はおやつ(牛乳、サンドウィッチ、ナッツなど)を食べて食事を分散することで、腸の飢餓状態を防ぐことができる。朝食を食べる時間がない場合も、せめて牛乳やカフェオレだけでも飲むことが大切だと考えます。

(6) 現実世界では、夜遅くに食事をしようとすると、バランスの良い食事を摂るのが一層難しくなる。

日本では、夜の11時頃なら、チェーン店のカレーや牛丼・ラーメン、又はコンビニ弁当などになってしまう場合がある。特に夜勤労働者などはバランスの良い食事を確保するのが難しい可能性もあり、カロリー量ではなく、野菜の摂取など食品バランス面に焦点をあてた観察研究も必要ではないであろうか?

<参考文献>

[1]Almoosawi S et al. Daily profiles of energy and nutrient intakes: are eating profiles changing over time?. Eur J Clin Nutr 66, 678–686 (2012).

[2]Bo S et al. Consuming more of daily caloric intake at dinner predisposes to obesity. A 6-year population-based prospective cohort study. PLoS One. 2014 Sep 24;9(9):e108467.

[3]Davis R et al. The Impact of Meal Timing on Risk of Weight Gain and Development of Obesity: a Review of the Current Evidence and Opportunities for Dietary Intervention. Curr Diab Rep. 2022 Apr;22(4):147-155.

[4]Sun M et al. Meta-analysis on shift work and risks of specific obesity types. Obes Rev. 2018 Jan;19(1):28-40.

[5] Vujović N et al. Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity. Cell Metab. 2022 Oct 4;34(10):1486-1498.e7.

[6]Fong M et al. Are large dinners associated with excess weight, and does eating a smaller dinner achieve greater weight loss? A systematic review and meta-analysis. British Journal of Nutrition. 2017;118(8):616-628.

2023.09.10

バランスの良い朝食で、太りにくくなる理由

目次

- 近年における、朝食がより重要視される背景

- 朝食が体重管理にどのように影響するのか?(私の考え)

(1) バランスのよい朝食で太りにくい

(2) 朝食抜き、1日2食で太りやすくなる

(3) 朝食、昼食を軽くすると太りやすい - 結論

前回の記事では「体内時計」「時間栄養学」の考え方を紹介しましたが、まだお読みでない場合はこちらを先にお読みください。

「いつ食べるのか?」は大事だが、「何を食べるか」と組合わせて考えるべき

今回は、朝食を食べることが体重管理にどのように影響するのかについて、具体的に、私の腸内飢餓の理論で説明したいと思います。

1.近年における、朝食がより重要視される背景

(1) 観察的な証拠から、朝食を食べない人に比べ、朝食を食べる人と軽い体重 (低いBMI値)との関連性が示唆されている。

しかし、観察的証拠は因果関係を示すものではない。規則正しい朝食摂取は健康増進行動と関連しており、朝食摂取が健康増進行動の代用である可能性が示唆されている。観察研究における関連性は「健康志向のユーザーバイアス」を反映しているかもしれない[1]。

(2) 短期的な研究では、朝食の食欲、エネルギー消費(代謝)、脂肪酸化などの体重に影響を与える可能性のある生理学的メカニズムが強調されている。しかし、それらの生理学的メカニズムが長期的に体重にどのような影響を与えるかは依然として不明である[2]。

(3) 朝食摂取と軽い体重に関するいくつかの仮説では、朝食の摂取がその後のエネルギー摂取の調整に重要であるという推測がなされている。

いくつかの研究では、朝食を抜くと昼食時のエネルギー摂取量が多くなることが示されている。その一方、朝食を抜くと、その日のうちにエネルギー摂取量が増えても補いきれず、朝食摂取時と比べて、一日の総カロリー摂取量は減少することを示唆する研究もある[2]。

(4) 公衆衛生当局は、一般的に肥満を減らすために朝食の摂取を推奨している。

2014年にアメリカで行われた介入研究では、「朝食を食べるか抜くか」の推奨が体重減少に及ぼす効果が検証された。約300名の減量を希望する過体重又は肥満の参加者は3つのグループ(対照群、朝食群、朝食なし)のいずれかに無作為割付けられ、自由な生活環境で治療の割り当てが減量に効果があるかが16週間に渡り検証された。しかし、目に見える影響は見られなかったという[2]。この介入では、一日の摂取カロリー量、朝食で何を組合わせるかや、食事のタイミングなどは自由とされ、特に指定されていない。

(5) 2006年までの「朝食頻度と体重に関する研究」をMedLine (医学分野の国際的文献データベース) 検索によって分析したレビューによると、以下の問題が指摘されている。

多くの観察研究では、朝食を食べる頻度が高い人ほど肥満や慢性疾患リスクが低い(逆相関)ことが分かっているが、観察研究には限界もある。朝食摂取と体重又は慢性疾患リスクを調べた比較的小規模で短期間のランダム化試験はたった4件のみで、結果はまちまちであった。

朝食の頻度の測定は殆どが自己申告制であり、何を朝食とするかは各個人の考え方に左右される。そのため、朝食の普遍的な定義や統一された朝食の測定法がないため、朝食と肥満や慢性疾患リスクとの関連を評価するいくつかの横断研究や前向き研究において、相反する結果が得られている可能性がある[3]。

2.朝食が体重管理にどのように影響するのか?(私の考え)

今日において、時間栄養学の考え方は非常に大事だと思いますが、代謝やホルモンだけでは説明できない部分が多々あると思っています。

肥満は「食べ過ぎや運動不足」が原因で起こるという従来の考えを元にすると、朝食を食べている人が朝食を抜く人に比べ、一日の摂取カロリーが多いにも関わらず痩せているというのは理屈に合わない訳である。そこで、多くの研究者は、朝食を摂った場合と抜いた場合のエネルギー消費量(代謝)の経時変化を調べることで、長期的に体重にどの様な影響があるかを説明しようとしているのだが、私はこれには限界があると思っている。

これはむしろ、私の「腸内飢餓理論」で説明した方が理にかなっていると考えています。

「太る」という言葉には2つの意味があると言いましたが、朝食の摂取は腸内飢餓が引き起こされる条件に大きく関係しており、設定体重を変化させるという意味において、体重に影響をあたえる可能性があるのです。

以下で、3つのパターンに分けて説明したいと思います。

(1)バランスの良い朝食で太りにくい

朝食は1日のスタートで、朝食を摂ると休んでいた胃腸が活発に動き出します。その朝食で、乳製品、繊維質の野菜、海藻、豆類、タンパク質などいろんな食品を食べておけば、十時間前後に渡り消化されないものが腸内に残るので、腸内の飢餓状態を防ぐことができます。これは我々の腸が7~8 mと長いためです。

また昼も夜もバランスの良い食事を食べていれば、24時間にわたり何らかの未消化な食べ物が残りやすくなり、設定体重がアップしにくいという意味で、太りにくいのです。元々スリムか中型体形で、この様な生活習慣のある人がカロリーなど気にせずに食べても、一生体型が変わりにくいのはその為です。

ただし、肥満の人の設定体重は既に高いレベルであるため、彼らが朝食を食べただけでは必ずしも痩せれる訳ではない、ことに注意しないといけません。

つまり

- いつ食べるか

- 何を食べるか

- どの様に食べるか

が体重管理に影響を及ぼすのは、それが腸の動きと密接に関係があるからです。

(2)朝食抜き、1日2食で太りやすくなる

朝食を食べない人は、夜型の生活(夜遅くの食事や、寝る前の軽い食事)と関連している可能性があります。つまり、朝食を摂らない主な理由は、食欲がないか、食べる時間がないからではないでしょうか?

朝食を抜けば全員が太る訳ではないけど、私の理論を元にすると、いくつかの条件が重なれば、設定体重がアップするという意味において太りやすくなります。完全に1日2食の場合、食事間隔は長くなるので、単純に「昼と夜に何を食べるか」が腸内飢餓の誘発に大きく影響するのです。

例えば、夜の10時に夕食を終えるすると、翌日のお昼まで14時間近くも食べないことになります。朝食を抜くとお腹が減るので、日本では、多めの炭水化物(ご飯や麺)と肉中心の食事になる人が多いと感じます。

多くの人は、空腹を満たすことだけで満足し、野菜などの繊維質が不足することもあるかも知れません。

しかし朝食を食べていないので、お腹の中には昼食のその食事しか存在しません。その状態で夜の8時、9時まで食べないという食生活を繰り返すと、徐々に腸内飢餓を引き起こし、体重の設定値は長い目でアップしていく可能性があります。

ある専門家は、朝食を抜いて腹ペコの状態で、炭水化物に偏る食事を食べれば血糖値が急激に上がりやすく、インスリンが多く分泌されると指摘されます。

これも一理あると思いますが、いずれにせよ、「長時間の空腹」と炭水化物が多く野菜の不足するバランスの悪い食事の組合せは、肥満や血糖異常症のリスクを高める可能性があります。

朝起きて食べる時間がなくても、せめて牛乳くらいは飲むこと、昼食・夕食は炭水化物少なめでバランスのとれた食事をすること、夜の食事が遅くなるのであれば、夕方5時頃にでもチョコレートやナッツなど何か食べておくこと、などで腸内飢餓状態になるのを防ぐことができます。

(3)朝食、昼食を軽くすると太りやすい

一方、朝食は食べたとしても太りやすくなる場合があります(設定体重がアップするという意味で)。

いわゆる 逆三角形型 の食事で、朝・昼は軽くすまして(昼食を抜くこともあるかもしれない)夕食で不足する栄養やカロリーを補うというもの。

例えば、朝は簡単な朝食(トースト、コーヒー、ハム)で済まし、昼もおにぎり又はハンバーガー、インスタントラーメンなどで済ましたりした場合、(1)で説明したのとは逆に腸内の飢餓状態が生まれやすくなります。

朝食後に胃腸が活発に動き出すと通常はトイレで用を足しますが、するとお腹の中には朝食で食べた物しか残っていません(この場合、主に炭水化物と消化の良い蛋白質)。

昼食も簡単な炭水化物中心の食事で、繊維質などが不足すれば、夕食までに腸の中のすべての食べ物が消化され、腸内飢餓状態ができやすくなるのです。

つまり朝食は、いろんな食品を組合せ、バランス良く摂ると太りにくくなりますが、簡単に済ませると逆に太りやすくなる場合があるのです。

ですから、単なる「朝食を食べよう」という推奨だけでなく、野菜や乳製品など含めてバランス良く食べることが必要なのです。

3. 結 論

長年に渡り研究者を悩ますのは、「朝食自体が、肥満や慢性疾患リスクの低下と直接的に関連しているのかどうか?つまり、そこに因果関係があるのかどうか?」ということだと思いますが、腸内飢餓理論に基づく私の考えは以下の通りです。

(1)まず、朝食を恒常的に摂取する人は、他にも健康的な生活習慣を持っている可能性は十分にあると思う。

例えば、一日を通して、野菜や乳製品、タンパク質などを含む食事をバランス良く摂り、規則正しく一日3回食べているかも知れない。また日頃から運動したり、睡眠をしっかりとったり、概日リズムに歩調を合わせた生活をしている可能性がある。

それに対し、朝食を食べない人の中には、夜型の生活リズムであったり、飲酒や喫煙、睡眠、食事バランスという点で悪い生活習慣をもっている可能性がある。

つまり、朝食と関連する多くの交絡因子を含む可能性はあると考えます。

(2)しかし、上記「2」で説明したように、朝の早い時間帯にバランスの良い朝食を食べれば、腸内に未消化の物質が十時間前後に渡り残るため、腸内飢餓が引き起こされるのを防ぐ。その他にも、繊維質・脂質などの未消化の物質が腸内にあることで、血糖値の上昇を抑えたり、食欲の調整など健康上のメリットがあると考える。

一方、朝食を食べたとしても、消化の良い炭水化物やタンパク質・加工食品などに偏るバランスの悪い朝食では、逆に太りやすくもなるので、「朝食」自体に体重の増加を抑止する効果がある訳ではないと思っている。あくまで、「どの食品を組合わせるのか」が大切であると考えます。

私個人としては、もし朝食を食べたくなかったらそれでも構わないと思うが、昼食・夕食をバランス良く、適度な炭水化物量で食べることが健康維持や肥満リスク抑止のうえで大切ではないであろうか?

(3) 日本では、「朝食を摂ると体温や代謝がアップし、朝食・昼食でとった余分なカロリーは燃やされていくため、たくさん食べても太らない」と言われることがある。一部の専門家は、「代謝」が肥満を解決する特効薬のように説明するが、これは単に、朝食を食べる場合と食べない場合を「代謝」の数値と連動させただけではないだろうか?太っている人の方が、基礎代謝は高いことは既に証明されているのだ。

(4)私の理論上では、肥満・過体重の問題は、体重の設定値が高くなっていることを意味しており、既に過体重の人が朝食を食べたからと言って、彼らの設定体重が下がる訳ではないと考える。

つまり、上記「1」の2014年にアメリカで行われた介入試験 (RCT)で見られる様に、肥満や過体重の人達に無作為に「朝食を食べるか抜くか」という介入が実施されたとしても、朝食の効果を証明するのは難しい可能性がある。しかし、この結果をもって朝食自体に意味がない訳ではないのである。

※今回は朝食中心に書きましたが、「なぜ遅い夕食が太りやすいのか?」という点については以下の記事をご覧下さい。

参考文献:

[1]Flanagan A, et al., Chrono-nutrition: From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed feeding patterns. J Neurochem. 2021 Apr;157(1):53-72. doi: 10.1111/jnc.15246. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33222161.

[2]Dhurandhar EJ et al., The effectiveness of breakfast recommendations on weight loss: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Aug;100(2):507-13. doi: 10.3945/ajcn.114.089573. Epub 2014 Jun 4. PMID: 24898236; PMCID: PMC4095657.

[3]Timlin MT, Pereira MA. Breakfast frequency and quality in the etiology of adult obesity and chronic diseases. Nutr Rev. 2007 Jun;65(6 Pt 1):268-81. doi: 10.1301/nr.2007.jun.268-281. PMID: 17605303.

2023.09.09

「いつ食べるのか?」は大事だが、「何を食べるか」と組合わせて考えるべき(時間栄養学)

目次

- 時間栄養学とは?

- 近年の肥満増加と、食事のタイミングの重要性

- 私の考え

近年、ますます重要視されている「時間栄養学」ですが、その背景を簡単にまとめました。このブログの最後に、食事のタイミングと私の腸内飢餓理論との関係について説明したいと思います。

1. 時間栄養学とは?

(1) 地球上の生物は、地球の自転によって生じる24時間の明暗サイクルに活動を同調させている。この生物学的リズムは概日リズムと呼ばれ、"およそ1日 "を意味する。体内時計は生物の自然なタイミング装置であり、概日リズムの周期を調節している。近年の研究で、BMAL1、CLOCK、PER、CRYといった時計遺伝子が概日リズムの振動において中心的な役割を果たしていることが判明した[1]。

(2) 体内時計には、2種類があります。視床下部の視交叉上核に存在し、光の合図を受け取る「中枢時計」と、全身の臓器や組織などに存在する「末梢時計」である。

光と闇のサイクルや食事摂取のタイミングなど、外部からの刺激は、中枢時計と末梢組織の代謝リズムをそれぞれ同調させるための日々のシグナルとなる。末梢時計は、中枢時計からの同調作用に加え、食事の摂取に大きく反応する[2]。

(3)「時間栄養学」とは、生物学リズムと栄養の間の相互作用、およびこれらの要因と健康との関係を研究するものです。

時間栄養学には、エネルギーの分布、食事の頻度と規則性、食事時間の長さ、およびこれらの要因が代謝の健康と慢性疾患のリスクに対して及ぼす相対的な重要性が含まれます。一日の中の食事のタイミングが代謝の健康と一般的な幸福に大きな影響を与える可能性があることを示す研究証拠は増え続けている[3]。

日本では、2008年に栄養・食糧学会で初めて「時間栄養学」という言葉が使われました。ダイエットに励む人ほど、朝から晩まで頑張って食べる量を減らそうとするが、食べ物やその栄養も摂る時間帯で効果や影響が大きく変わるのです[4]。

2. 近年の肥満増加と、食事のタイミングの重要性

(1) 私達がいつ何を食べるかは、現代社会の中において大きく変化している。

朝食抜きや一日の遅い時間帯の食事など、タイミングを誤った食事パターンが概日リズムを乱し、肥満や関連する心代謝疾患の発症に関与しているという仮説が立てられている[5]。

(2) 一日の早い時間帯又は昼食に多くの割合のエネルギーを摂取する食事パターンは体重増加のリスクを減少させるという3.5 年に及ぶ追跡調査がある[6]。

その一方、人における観察研究では、遅い時間帯にエネルギーの多くを摂取する食事では、報告されたカロリー摂取量や身体活動の違いでは説明できない高い肥満リスクと、食事療法などによる減量の成功率の低下と関連している[7]。

(3) 2022年に発表された短期的研究(ランダム化比較クロスオーバー試験)においては、遅い食事が、空腹感を増大させ、代謝を低下させ、脂肪生成に関与する分子経路に変化を与えるとする報告があるが[8]、長期的にそれらが人を肥満にするかは依然として実証されていない。

(4) これまでの観察研究から、エネルギー摂取量や活動に関連したエネルギー消費量の変化とは関係なく、食事のタイミング自体が体重に影響を及ぼす可能性が示唆される[9]。

シフトワーカーや夜遅くに頻繁に食事を摂る集団に肥満リスクの増加が観察される背景には、エネルギー摂取量の乱れだけでは説明できない多面的なメカニズムがある可能性がある[10]。

3. 私の考え

依然として、「一日の摂取カロリーの合計」が重要視される中で、同じ摂取カロリーであっても、「いつ食べるのか」の重要性が理解され出したのは大きな前進だと思います。そして、タイミング誤った食事が私たちの生物学的リズムを乱すというのは私自身の経験としても納得できるし、時計遺伝子の発見によって今後もこの分野の重要性は増していくと思っています。

実は私の腸内飢餓理論は、「概日リズム」や「時間栄養」とも関係しているのです。食事を摂ると、胃腸が活発に動き始めるからです。バランスの良い朝食や規則正しい食生活を続けると太りにくくなる理由や、不規則な食生活が肥満リスクの増加につながるのは、私の理論でも説明できるのです。

上記「2」で引用したように、いくつかの観察研究では「遅い時間など誤った時間帯の食事が、カロリーの摂取量の乱れだけでは説明できないような高い肥満リスクと関連している」との考察があるが、私はこのブログを通して説明している通り、肥満自体がもともと摂取又は消費されるカロリー量とは直接関係ないと思っている。

消化の良い精製炭水化物やタンパク質、加工食品に偏るバランスの悪い食事は、不規則な食事のタイミングが重なれば腸内飢餓を引き起こしやすい。その典型的な時間的パターンが、 「朝食抜き」や「夜遅くの食事」 に代表されるのだ。

規則正しい時間帯の食事に戻しても肥満が簡単に治療できないとすれば、それは設定体重それ自体が高くなっているということを意味しています。

【関連記事】

偏食と不規則な生活が腸内飢餓をつくる(3要素+1)

つまり、「いつ食べるか」は大切だが、「何を、どの様に食べるか」も大切で、それらは常にセットで考えねばならないと思っている。カロリー摂取量だけにフォーカスすると、伝統的な食事スタイルや食事のバランス、の大切さを忘れてしまう場合があるのである。

(注:日本の何割かの栄養士は、「何を、いつ、どの様に食べるか」に加えて伝統的な日本の食事形態が健康の維持に大切であるかをしばしば強調するが、その点については全く同感である。)

「時間栄養」のカテゴリーにおいては、(1)朝食、(2)遅い夕食、(3)食べる回数、(4)不規則な食事、の4つの記事に分けて、私の腸内飢餓理論との関係性をより詳しく説明していきたいと思います。

【関連記事】バランスの良い朝食で、太りにくくなる理由

参考文献:

[1]”What is a circadian rhythm?”, MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.

[2] [3]Flanagan A et al., Chrono-nutrition: From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed feeding patterns. J Neurochem. 2021 Apr;157(1):53-72. doi: 10.1111/jnc.15246. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33222161.

[4]香川靖雄,「時計遺伝子ダイエット」, 2012, P.28-30.

[5] [6][10]Davis R et al. The Impact of Meal Timing on Risk of Weight Gain and Development of Obesity: a Review of the Current Evidence and Opportunities for Dietary Intervention. Curr Diab Rep. 2022 Apr;22(4):147-155. doi: 10.1007/s11892-022-01457-0. Epub 2022 Apr 11. PMID: 35403984; PMCID: PMC9010393.

[7][8][9] Vujović N et al., Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity. Cell Metab. 2022 Oct 4;34(10):1486-1498.e7. doi: 10.1016/j.cmet.2022.09.007. PMID: 36198293; PMCID: PMC10184753.

2022.12.20

カロリー計算:アトウォーター係数が完全ではない理由

-

目次

-

- そもそも Atwater係数 とは?

- 消化は試験管の中で燃やすのとは違う

- 腸内飢餓のメカニズムからの視点

<結論>

<はじめに>

「1カロリーは1カロリーだ」という言い回しがある。

これは、「ブロッコリーでも、ごはん・肉・オリーブオイルでも、摂取源に関係なく、食べた1カロリーは、体内でも1カロリーである」という一部の有識者の考えであり、その考えを体重管理に当てはめると、食べる物は何でもいいから、トータルの1日の摂取カロリーだけを気にすることになる。

もちろん人間の体はそんなに単純ではないし、多くの研究者がこれに警鐘をならしている。

私はこれを説明する上で、体の「内部」で起こる反応(吸収された後)と「外部」で起こる反応(吸収される前)を分けて説明すべきと考えました(注1)。今回は体の外部での問題として、食品ラベルのカロリー表示のベースとなっている、アトウォーター(Atwater) のエネルギー換算係数について考えてみたいと思います。

多くの腸内細菌の学者などが認識するように、胃や腸などの消化器官は体の「外部」であり(腸内悪玉菌が直接体に悪さをしないのも体の外部だから)、私がこのブログで説明してきたこと、つまり「吸収率が重要である」という考えと完全に一致するのである。

(注1:「食事誘発性熱産生」は吸収された後に使われるエネルギーだが、消化に関することなので「外部」の反応としても考えたい。)

1. そもそも Atwater係数とは?

1800年代には、食品を燃やして周囲との温度変化を測定することで食品中の熱量(カロリー)を測定する方法が化学者によって開発されていった。食品を燃やすことは、私たちの体が食品を分解しエネルギーを得る過程と似ていたのである。

食品のカロリーについて私たちが知っていることの多くは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、コネチカット州ウェズリアン大学のウィルバー・アトウォーターの研究からきていると言われる。彼は、人間の代謝とさまざまな食品のエネルギー含有量を理解することを目的としたさまざまな実験を行った。

彼は、ボランティアの人にいろいろな食べ物を食べさせ、食べ物と排泄物の燃焼熱の差を計算することで、彼はボランティアが吸収したカロリーを概算したのだ。また、アトウォーターは体内では消化されない食物繊維や(注2)、タンパク質が吸収された後にその一部が尿素として尿中に排泄されることを考慮に入れていたとされる。

アトウォーターの実験から120年以上たった今でも、このアトウォーター係数は、すべての食品のカロリー計算の基礎となっている[1]。

(注2:現在は食物繊維なども大腸で腸内細菌による発酵分解を受けて短鎖脂肪酸となり、多少のエネルギーを生むことが分かっている[2]。)

現在、食品メーカーなどで広く使用されている一般的なアトウォーター係数は、1グラムあたり、タンパク質と炭水化物が4kcal、脂肪が9kcal、アルコールは7kcalで、これは食品の種類にかかわらず、すべての食品に適用される。

特定のアトウォーター係数の使用も認められているが、それは食品群ごとに異なる係数が使われている[3]。

また、この係数はその当時のアメリカ人の平均的な日常食を元に作成された数値なので、日本では、穀類・大豆製品・油脂類・動物性食品など主要な食品については、日本人を対象とする研究によって求められた係数が使われているという[4]。

2. 消化は試験管の中で燃やすのとは違う

私達は食べ物を摂取し、それを様々な消化酵素によって、複雑な食物分子を単糖やアミノ酸などの単純な構造に分解し、それを吸収することでエネルギー源を体の中に取り込みます。当たり前ですが、これは実験室内で食品を燃やすのとは全く違うプロセスである。

ロブ・ダン氏(ノースカロライナ州立大学)によると、食品ラベルに記載されるカロリー値は推定値か近似値に基づくもので、正確に反映されたものではないという。

最近の研究では、ある食品から得られる総カロリーを正確に計算するためには、その食品の細胞壁の構造の違い、調理法の違い、異なる食べ物を消化するために使うエネルギー(食事誘発性熱産生)の差、腸内の何億というバクテリアが人間の消化をどの程度助け、逆にカロリーの一部を自分用に盗んでいくのか、といった目まぐるしい要因を考慮しなければならないことが分かっている[5]。

(1) 野菜の中でも消化性に違いがある

野菜と一概に言っても、葉や茎の固さは同じではありません。ある種の野菜の茎や葉の細胞壁は丈夫なのに対し、ホウレン草、キュウリ、レタスなどの野菜は柔らかで90%以上は水分です。

また、同じ種類の野菜であっても、成長するほど細胞壁が固く丈夫になり、消化が困難になる傾向があります。

特にトウモロコシ、木の実のような種子は細胞壁がしっかりしており、食品は貴重なカロリーを細胞壁の内に残したまま、一部が消化されずに体内を通過することができるのです[5]。

米国農務省のジャネット・A・ノボトニーらの研究(2012年)によると、人々がアーモンドを食べるとき、ラベルに記載されている170 kcalではなく、1食あたりわずか129 kcalを摂取することが判明しました。

ピーナッツ、アーモンド、クルミなどナッツ類は、タンパク質、炭水化物、脂肪が同程度の他の食品よりも細胞構造がしっかりしており、その細胞壁が消化を制限していることが証明され始めているのである。アトウォーター係数ではナッツ類の消化率が過大評価されている可能性があるのです[6]。

(2) 調理方法によってカロリーは変化する

またロブ・ダン氏によると、現代のカロリー表示の最大の問題点は、食べ物から得られるエネルギー量を劇的に変化させた食品の調理・加工する方法を考慮していないことだと言われている。

私たち人類は、生の食べ物に火を入れることを覚えた。煮たり、焼いたり、炒めたり、発酵させたり、さまざまな加工を行い、食べやすく柔らかくすることを覚えた。それによって、食品から抽出するカロリーを劇的に増加させたはずである[5]。

さらに工業的な食品加工は、食べ物を高温・高圧の中にさらすだけでなく、空気を加えソフトに仕上げることで、さらにカロリーを吸収しやすくしているとの指摘もある。

例えば、消化の良くないとされるコーンはポタージュに、生のピーナツは焙煎しピーナツバターに加工される。このようにすることで、摂取できる栄養やエネルギーは飛躍的に増加したと考えれるであろう。つまり同じ豚肉でも、すべて同じでない。ブロックで焼くのと、パテにするのとでは消化で使われるエネルギーも、栄養の吸収のスピードも変わってくるのである。

(3) 消化・免疫の為に必要なエネルギー

消化に要するエネルギーも同じでないことが研究で明らかになっている。これは食事誘発性熱産生と呼ばれ、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸に、炭水化物はグルコースに変換され吸収されるのだが、その際に大きなエネルギーを必要とすることが分かっている。タンパク質が分解される際に、酵素がその緊密な結合を解きほぐす必要があるため、脂肪の数倍ものエネルギーを消化に必要とするそうです[7]。

また全粒粉と精白された小麦でも異なる。2010年に行われた研究では、ひまわりの種、穀粒、チェダーチーズが入った600または800カロリーの全粒粉パンを食べた人は、同じ量の白パンとプロセスチーズ製品を食べた人に比べて、その食べ物を消化するために2倍のエネルギーを消費したことが分かった。その結果、全粒粉パンを食べた人は、摂取カロリーを10%少なくすることができたとい言う[8]。

また日本人や韓国人は文化的に生魚や生肉を食べるのが好きだ。しかし生の肉などは危険な微生物がたくさん潜んでおり、私たちの免疫システムが病原体を攻撃したり、菌を特定したりするためにエネルギーを使うことが判明していると言われる[5]。

生のタルタルステーキよりも、同じ量の火を通した肉の方が消化にかかるエネルギーも少なく、有効となるカロリーが多い可能性があると言われている。

(4) 消化酵素・腸内細菌の違い

牛乳に含まれる乳糖を分解するのに必要なラクターゼという酵素は、ほとんどの赤ちゃんは持っているが、成人になるにつれ分泌が減ると言われている。

またお米やスパゲティーなどのデンプンは調理した後に放置され冷めると、一部のデンプンが再結晶してヒトの小腸では消化されない難消化性に変化することが分かっている(レジスタントスターチ)。

さらに、特定の民族にしか存在しない微生物もいる。例えば、多くの日本人の腸内には、海藻を分解するのに適した腸内細菌がいると言われている。この腸内細菌は、生の海藻に付着していた海洋細菌から、海藻を分解する遺伝子を盗んだものであることが判明している[5]。

(5) 計算方法によって違いがでる

一般的なアトウォーター係数は、当時のアメリカ人の平均的な日常食を考慮して、炭水化物・脂質・タンパク質の消化吸収率を97, 95, 92 %とし、それを補正して、1グラムあたり、タンパク質と炭水化物が 4kcal、脂質が9kcal、アルコールが7kcalとしたものである[9]。タンパク質であれば植物性か動物性かの違いがあるし、炭水化物では単糖か多糖類で代謝可能なエネルギー値が若干異なるが、それらを平均して導かれた値なのである。

その他にも、食品をいくつかのグループに分け、そのグループの代表的な食品について求めた係数をグループ全体に適用する特定のアトウォーター係数もある。

アメリカの食品医薬品局(FDA)では、これらを含め合計5つの測定方法を認めており、食品会社が選択する方法によっては表示カロリーにバラつきがでると指摘する方もいる[10]。そういう曖昧さを積み上げていくと、1日当たりの摂取カロリーは、大きく変わることがありうるだろう。

<この節の総括>

ロブ・ダン氏は次のように指摘される。

(1)アーモンドの例のように、すべての食品ごとに、アトウォーター・システムを修正することは可能である。しかし、その場合、すべての食品ごとに排泄物を再調査する必要があるだろう。

(2)しかしカロリー計算を全面的に見直したとしても、食品から抽出されるカロリーの量は、食品と人間の体や多くの微生物との複雑な相互作用によって決まるため、正確な数値になることはないであろう。とりわけ、消化の過程は非常に複雑であり、誰にでも合う確実なカロリー計算のための公式を導き出すことはおそらく不可能であろう。

(3)それよりも、食べ物から得られるエネルギーについて、人間の生物学的な観点からもっと慎重に考えるべきでしょう。加工食品は胃や腸で簡単に消化されるため、少ない労力で多くのエネルギーを摂取することができます。

一方、野菜やナッツ、全粒粉などは、カロリーの割に消化に労力を要し、加工食品よりもはるかに多くのビタミンや栄養素を含み、腸内細菌を幸せな状態に保ってくれるのです[5]。

3.腸内飢餓のメカニズムからの視点

アトウォーター氏含め当時の研究者・栄養学者は、人々が十分な栄養を摂取できるように尽力されたし、その係数に基づくカロリー計算システムには大きなメリットがある。

しかしそれは一部で間違った形で認識され、今や肥満や体重増加の問題も引き起こしているのではないだろうか?肥満の問題がいつまでたっても解決されない理由は、多くの人が食品のカロリー値にこだわり過ぎているからだ。

どういうことかと言うと、例えば、加工度の低い全粒粉のパンとナッツ、チキンソテーの食事(400kcal)を食べたとしよう。消化にかかるエネルギーなどを考慮した結果、実質的に摂取カロリーを10%少なくできた(360kcal) と仮定して、「360kcal 分の白パンとチキンテリーヌを食べれば一緒ではないか」という議論は全くナンセンスである。

全粒粉のパン、ナッツは消化されない固い繊維質が最後まで残るため、腸内では「食べ物がまだある」というメッセージだが、白い食パンと消化の良いタンパク質などの組合せは、すばやく消化され、私の理論の3要素(+1)の条件を満たせば「食べ物がもう無い」という腸内飢餓のメッセージを小腸を通して脳に送るだろう。

つまり毎日の摂取カロリー合計を減らしたにも関わらず、太る原因となることがある。

▽私はこのブログ全体を通して、設定体重(set-point weight)の違いが「肥満の人と痩せている人の根本的な違いである」ということを説明しているのですが、設定体重が高いことは「腸の吸収効率が高い」ことと関連しており、それは腸内飢餓によってアップします。

そして腸内飢餓を引き起こす重要な要素の1つが「消化力」であるので、消化率も吸収効率も私の理論上は極めて重要である。にもかかわらず、被験者の平均値を元にした数値だけを「全て」と信じれば、それらを無視することになるのである。多種多様な人々の消化率や吸収率は実験に参加した被験者の平均値では語れないと思う。

■アトウォーター係数での吸収率の問題については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】摂取カロリーを単純合計することに意味はない

結 論

アトウォーター係数はその食品がどれだけのエネルギーを含んでいるのかの尺度だが、肥満の問題を扱うには不十分である。消化に要するエネルギーや食品組成などを考慮し、アトウォーター係数をより正確にしたとしても、数値だけで判断するのであれば肥満の問題は解消しないと考えます。

一つの案として、加工度の高い食品に赤マーク、加工度の低いものに緑マークなどをつける「信号機」システムを導入し、消費者に注意喚起してはどうか、ということが一部の研究者の中で提案されているようだが[11]、それには私も賛成である。また、満腹度、噛む回数、消化のスピード(難消化性)などを組み合わせた信号機システムも可能だ。

今、私達に必要なことは、いかにも科学的に見える「カロリー計算」という見かけの正確性から少し離れ、伝統的な食事・食習慣を見直すことではないだろうか。

ロブ・ダン氏も指摘された事と重複するが、伝統的な野菜料理・豆料理・ナッツ・小魚、加工されていない肉・魚、乳製品、発酵食品、全粒粉のパン(ごはん)などを食べることは、カロリー上のメリットだけでは説明ができない。

それらの食品は加工食品よりもはるかに多くのビタミンやミネラルを含み、繊維質は腸内細菌を良好な状態に保ち、適度な満腹感を与え、急激な血糖値の上昇を予防するなど、様々な健康上のメリットを与えてくれるのです。

食べ方によっては、摂取カロリーなど気にせず、痩せることも可能であるはずです。

参考文献

[1]Giles Yeo. 「食品パッケージのカロリー表示は間違っている」. 2021.

[2]Japan Food Research Laboratories. 「食品の熱量について」. 2003 Jul.

[3]The Nutrition Coordinating Center (NCC). Primary Energy Sources.

[4]高田和子. 「摂取したエネルギーの体内での吸収と利用」. 体力科学. 2007. Pages 56, 287-290.

[5]Rob Dunn. 「カロリー計算が間違っている理由を科学が明らかに」. 2013.

[6]Novotny JA et al. 「アトウォーター係数におけるアーモンドの実測エネルギー値との相違」. Am J Clin Nutr. 2012 Aug;96(2):296-301.

[7]Westerterp KR. 「食事誘発性熱産生」. Nutr Metab (Lond). 2004 Aug 18;1(1):5.

[8]Barr SB, Wright JC. 「自然食品と加工食品の食後エネルギー消費量」. Food Nutr Res. 2010 Jul 2;54.

[9]高田和子. 2007.「摂取したエネルギーの体内での吸収と利用」. 体力科学. Pages 56, 288.

[10]Cynthia Graber, Nicola Twilley. Why the calorie is broken. BBC future. 2016.

[11]Richard Wrangham, Rachel Carmody. Why Most Calorie Counts Are Wrong. Harvard University. 2015.