トピックス

2019.02.01

腸の飢餓状態でなぜ太るのか?

目次

- アフリカの飢餓と現代の飢餓

- なぜ飢餓状態で太るのか?

- 設定体重が高くなると何が起こるのか?

このブログの核心部分についてお話します。

おそらく、ほとんどの人にとって、私の理論を信じるのは難しいと思いますが、私は自分が経験した事実をありのままに書くだけです。

これは想像で書いたのではなく、実際に起こった事を自分なりに分析して書きました。私は大学に入学した時、30キロ台まで激やせしていたので、自分がなぜ急激に(2~3日で5キロ近く)太ったのか明確に分かったのです。

(「人はなぜ太るのか」ゲーリー・トーベス著 より引用)

”科学の歴史は別の解釈を示している。人々がこの仮説について1世紀以上考え、何十年も真偽を確認しようと試み、それでもなおそれが真実であると納得させるエビデンス(科学的根拠)が生み出せないとすれば、おそらくそれは真実ではない。(~略~)これは科学の歴史において、一見、理屈に合っていると思われる多くの考えのうち、一度も成功しなかったものの1つである。そしてすべてを再考し、どうすれば体重を減らすことができるのかを見つけ出さなくてはならない。”

(参考文献:ゲーリー・トーベス, 「人はなぜ太るのか」,メディカルトリビューン:2013, Page 66.)

1.アフリカの飢餓と現代の飢餓

飢餓に対する『蓄え』として体に脂肪を溜め込むという考えは、研究者なら誰でも一度は考えるのではないでしょうか?

しかし、この理論は歴史上では研究者から否定された考えだそうです。なぜなら、太っている人はよく食べる人が多いし、アフリカの難民は栄養失調で痩せているからです。

ある人は言うかもしれません。「もし飢餓状態で太るなら、アフリカの難民は太るだろ・・。」

しかし、これは食べたくても食べれないという本当の飢餓状態(栄養失調)であり、私の言う「腸の飢餓状態」とは異なることを理解してください。

アフリカの難民は消化のいい食べ物を食べれる訳ではないし、栄養失調になることで、消化する能力まで衰えてしまうのです。

それに対し、先進国の私たちの方が良質な栄養を摂り、消化の良い小麦、肉、卵などで作られた西洋化された食べ物を食べているのです。だから、腸の内面にフォーカスすると、私たちの方が腸内飢餓状態になりやすいと言えるのです。

現実問題として世界の貧困層でも肥満は問題になっており、そこに共通するのは、カロリーや砂糖の摂り過ぎではなくて、安価な炭水化物に偏った、栄養価の低くバランスの悪い食事(野菜不足など)です。

2. なぜ飢餓状態で太るのか?(植物を例に)

私のブログの中では、「腸内飢餓状態が起こることにより設定体重がアップする」 とお伝えしましたが、それが何を意味するのかを、植物を例にとって説明します。

(1)食べ物を食べて太るというのは、植物では「肥料を与える」ことによってなされます。肥料は私たちの食事に相当し、もちろん、定期的に与えなければなりません。

しかし、たくさん与えたからといって植物が大きくなるわけではないです。むしろ頻繁に与え過ぎると逆効果のときもあります。

それは人間でも同じで、多く食べたからと言って、全員が太る訳ではありません。1日1食でもバランス良く食べれば、腸の中にはまだ十分吸収できる栄養素はあります。

(2)腸内飢餓を引き起こし、設定体重がアップすることによって太るというのは、「植物の根が伸びてより多くの栄養を取り込む」ことを意味しています。(下図)

植物は栄養がない時に、栄養を求めて地中深くに根を張りますが、我々人間も7~8mあると言われる腸全体(又は小腸)ですべての食べ物を消化し腸内飢餓状態が生じれば、同じような現象が起きます。

(「小腸は第2の脳である」とか「意思がある」と言われますが、私は小腸の意思をはっきりと感じました。)

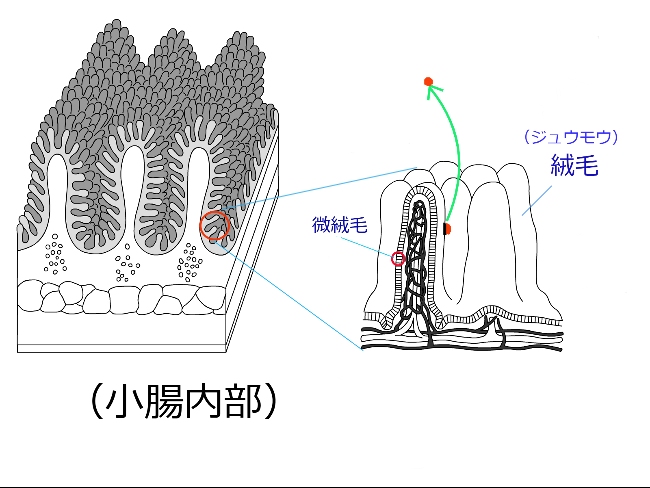

■実際、腸のヒダにある絨毛(ジュウモウ)(注1)が伸びる訳ではありませんが、以下の事象が起こると考えています。

(注1)より多くの栄養を吸収するため、小腸内部の表面はヒダ構造になっており(図1)、その表面には無数の絨毛と呼ばれる突起物が、絨毛の表面にはさらに微絨毛が発達しています。すべて広げると、腸内部の表面積はテニスコート1枚分以上ともいわれます。

(図1:小腸の絨毛)

まず、腸(特に小腸)は「食べ物があるかないか」を感知する最初の器官であると私は考えますが、それはエネルギー量を元にしているのではなく、食べ物がどの程度消化されたかという消化の進行具合で判断されている(そのため、食事量が多くても、消化の良い炭水化物などに偏れば腸内飢餓は誘発されうるのです)。

繊維など含め、未消化の物質が腸内にある程度残っている時は、空腹であっても「まだ食べ物がある」というように体は認識するが、すべての食べ物が消化された時(又はそれに極めて近い状態で)、「食べ物がない」というシグナルが腸(小腸)から脳に伝達される。

すると、体はより多くの栄養を吸収しようとし、小腸の絨毛(又は微絨毛)に付着する微細な物質が剥がれ(図2)、吸収する面積が広がることによって、絶対的な吸収率がアップします。

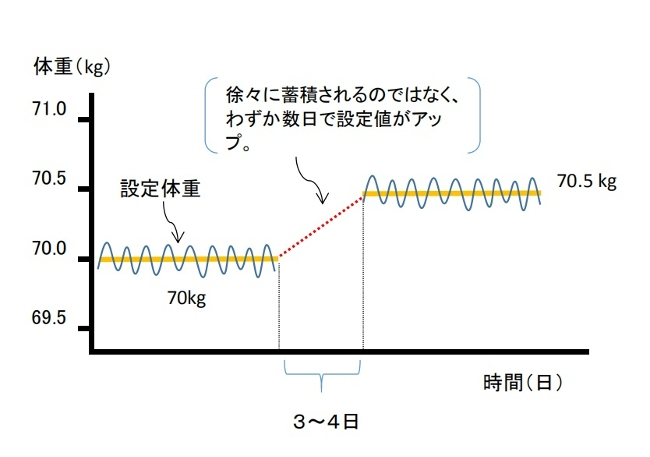

これによって、体重の設定値そのものの上昇を示唆する体重の増加が起こり、わずか3~4日でより高い設定値での平衡状態に達する。

(図2)

つまり、体重の増加は過剰なカロリーが少しづつ蓄えられるのではなく、普段は一定の設定体重を保っているが、ある時に300gか 500 gかは分からないが、一気にジャンプします(図3)。

まとめると、肥満の人と痩せている人の根本的な違いの1つには、吸収能力が大きく関与しているというのが私の考えです。

【関連記事】

重要性を増す体重の「設定値」理論

(図3)

日本では、肥満者自身が「私は水を飲んでも太る体質だ」というように表現することがある。もちろん水だけで太る訳ではないが、私はあながち間違った表現ではないと思う。それくらい肥満者の吸収率がいいということを表しているのだ。

3. 設定体重が高くなると何が起こるのか?

(1)一度太ると痩せにくくなります

体重の設定値がアップして体重が増えるというのは、 「入るエネルギー/ 出るエネルギー」の観点から言うなら、釣り合うポイントがアップしたということであり、よりポジティブなエネルギー循環が生まれることで、痩せるのがさらに難しくなる可能性があります。

ダイエットで、一時的に食べる量やカロリーを減らすというのは、植物の例で言うなら「与える肥料を減らす」ということですが、それは一時的な減量であって、また普通の食事に戻れば元の体重まで戻る可能性が高いでしょう。

さらにダイエットする度に、リバウンドして以前より体重が増えてしまうというのは、食事を抜いたり少なく食べて、空腹を長時間も我慢するダイエットでは、腸内飢餓状態ができやすくなり、設定体重がさらにアップしていく可能性があるのです。

(2)筋肉も同時につく

体脂肪がついた後にそれを支えるために筋肉がつくのではありません。栄養全体の取り込みがアップするので、体重の増加は、少なくともある程度までは、体脂肪だけでなく、筋肉など徐脂肪組織の増加も伴うと考えています。

太っている人が体脂肪を落とすと、胸板や太ももが厚く非常に筋肉質です。体脂肪がついたのちに、その重さを支えるために胸板や首回りの筋肉が厚くなるでしょうか?(もちろん、これは人によって差異がある。)

(3)原因と結果が逆転する

タンパク質も含めて栄養全体の取り込みが増えることによって、エネルギーのポジティブな循環が生まれ、以下の現象が起こると考えます。

消化酵素、ホルモンなどもタンパク質(アミノ酸)からできるので、消化する能力がアップし、食欲などをつかさどるホルモン系統に変化をもたらす可能性があると考えています。だから体の大きい人、胃腸の丈夫な人が他の人より多く食べたからといって、不思議ではありません。

多く食べるから太るのではなく、体が大きくなればなるほどお腹がすく、だから多く食べてしまうという原因と結果の逆転現象が存在します。

【関連記事】→ 太った後に、過食し運動しなくなった

(4)太りやすい人はより太りやすく、痩せている人は太るのが難しい

もし全員が同じように食べたとしても、体の大きい人・太っている人のほうが空腹を我慢していることが多く、体の大きさを考慮すると、相対的に少なく食べていることになり、徐々に太りやすくなる傾向があります。

適度に多く食べても太るし、食事を抜いて空腹を我慢していれば、長期的にさらに太りやすくなるという悪循環におちいる場合があります。

【関連記事】 相対的に少なく食べている、とはどういうことか?

逆に痩せている人が、毎日3食ある程度のバランスをもって小まめに食べれば、腸内飢餓状態はできにくく、摂取カロリーに関係なく一生体型が変わらないことの方が多い。よってこの点に関しては、「太りやすい体質」「太らない体質」というのは、肥満遺伝子などではない。

また私のようにすごく痩せている人にとっては、痩せることにより摂り込める蛋白質・栄養素なども減り(私は今でも貧血気味である)、ネガティブなエネルギー循環が続く。胃腸を支える筋肉が減少することにより胃下垂になったり、十分な消化酵素が分泌されないことによって、消化する能力も低下してしまう。

結局、痩せた人は痩せたままでいることになり、これが痩せすぎの人にとっての悪循環である。

2018.11.03

早食いは太るのか? ゆっくり食べると痩せるのか?

目次

<はじめに>

- イメージが先行している

- 体が大きいから速く食べれる(原因と結果が逆転)

- 速く食べるような人の『生活習慣』全般が問題だ

- ゆっくり噛んで食べると痩せるのか?

- もう一つの推論

<最後に>

<はじめに>

読者から、「食べるのが速い人が太りやすい、と言われているのはどう説明するのですか?」という問合せのメールを頂いたので、それにお答えしたいと思います。

実のところ、食べるスピードと肥満の関係を説明するのは難しいと感じます。私の理論上(腸内飢餓のメカニズム)では、速く食べると消化が悪くなるので、太ることへは直結はしません。そこで、私なりにいくつかのパターンに分けて考えてみたいと思います。

1.イメージが先行している

まず言いたいのは、”食べる量” の時もそうなんですが、一部の人のイメージだけで「全体」が語られているということです。食べるのが速くても痩せている人もいるし、食べるのがゆっくりでも太っている人もいるはずです。しかし何割かの食べるのが速くて、太っている人のイメージ(特に男性)で、「早食い=太る」というように認識されている気がするのです。

確かに、そういう人がいるのも事実だけど、それがなぜ起こるのかも含めて考えなければいけないと思う。

まず一般的には、「満腹感が脳に伝達される前に食べ過ぎてしまうから」というのが1つの理由とされています(結局、「食べ過ぎ、カロリーの摂り過ぎ」という考え)。しかし、いつも満腹を超えるまで食べている訳ではないと思うし、むしろ私のイメージでは、普段は 「さっと食べ終えて他の事(遊び、仕事)をしている」 というイメージである。

また「速く食べると血糖値が急激に上がり、インスリンが多く分泌される」ことが原因とも言われますが、今回はその話には触れないこととします。

■大きくは、次の2つのパターンで説明できると考えます。

(1)原因と結果が逆になっている場合。

(2)食べるのが速い人の「食べ物の好み」や生活習慣が影響を与える。

2.体が大きいから速く食べれる(原因と結果が逆転)

まず食事の量や回数もそうなんですが、体の大きな人/太っている人に沢山食べる人や、速く食べる人が多くいたとしても、それは表面的な見た目の観察でしかないのです。あなたの目の前にいる体の大きな人(太った人)が速く食べた・・・。それって、太陽が「東から昇って、西に沈んだ」と言っているのと同じではありませんか?

つまり体が大きいから、胃腸も大きく丈夫であり、結果として、多く食べれるし、速く食べれるのではないでしょうか?

その人達は、朝食も食べてないかもしれないし、ずっと空腹状態を我慢していたかもしれない。そうであれば、とりあえず速く食べたい、お腹一杯になりたいと思うのも当然です。

依然、芸人のウガンダさんが「カレーライスは飲み物だ」と言っていたけど、それこそ胃腸や消化力が強いからできる芸当だと思います。

つまり原因と結果が逆転しています(逆因果)。

3.速く食べるような人の 『生活習慣』 全般が問題だ

次に「速く食べる」ことが肥満に結びつくケースです。

しかし、速く食べる事が直接的に太る原因となるのではなく、速く食べるような人の「食べ物の好み」や「生活習慣」そのものが肥満に結びつくと考えます。

これは、私のもつイメージですが、食べることにあまりこだわらない人が多いのではないでしょうか? 例えば・・・

・面倒くさい、早く食べ終えたい。

・栄養バランスに少し無頓着で、とりあえず満腹になればいい。

・お腹が減ってたら食べるけど、時間通りに1日3回食べる訳ではない。

・貰えた物は断らない(美味しそうに食べる)けど、食べ物がなければないで我慢している。

つまりそういう人達は、食事を管理してくれる人がいなければ周りの環境に影響される可能性があります。朝食を抜いたり、夜の食事が遅くになったり、生活リズムが乱れがちになるのではと感じます。つまり『時間』の概念ですね。

また、早くお腹が一杯になりたいために、味わって食べることが少ないのではないでしょうか?

ご飯の他に主菜・副菜、味噌汁などがつく日本の伝統的な食事よりも、すばやく食べれる丼ぶり・ラーメン・カレー・うどんなどの炭水化物の多い食事や、ハンバーグ・から揚げ・ソーセージ・フライなどの食べやすいお肉を選ぶのではないでしょうか?

(いわゆる「早い、安い、旨い」)

噛まないから太るのではなく、噛まなくてもいいような柔らかいもの、繊維質の少ないものを食べているのではと推察するのです。(速く食べる人ほど、食物繊維摂取量が少ないという研究結果もあるようです。)

つまり食べ物の『バランス・質』ですね。

そして、食べ物の『バランス・質』と『時間』の概念が組み合わされば、私の言う、腸内飢餓状態もできやすくなってしまいます。

それとは逆に、豆、海藻、キノコ、ゴボウなどの野菜を使った伝統的な料理や、骨付き肉(手羽先、スペアリブ)、尾頭付きの焼き魚・煮付けなどを食べれば、必然的にゆっくり食べるのではないでしょうか?

季節の食材を少しづつ味わって食べれば、深い味を感じることができるので、自然とおかずファースト、ご飯は後になるのではないでしょうか?

4.ゆっくり噛んで食べると痩せるのか?

肥満や糖尿病を防ぐには、「ゆっくり噛んで食べることが必要」 とも言われています。しかし、「速さ」だけがクローズアップされた事による明らかな間違いが、「ゆっくり噛んで食べると太りにくい」という一部の人の思い込みです。

私がこれまで会った中に、昼食におにぎり(2個くらい)とダイエット系のお茶をよ~く噛んで、20分近くかけて食べている女性が数人いました。

彼女達は太っていたので、太りたくないが為にゆっくり噛んで食べていたのだろうけど、その効果はあっただろうかと想像しますね。

私の理論上で言うと、炭水化物だけをゆっくり噛んで食べても、痩せることはないと断言できます(逆に太りやすい)。

『よく噛んでゆっくり食べる』というのは、噛まないといけないような食材を食べるということであり、普段からそういう食べ方をし、3食きっちり食べている人に痩せ習慣の人が多いという事だと思う。

▽また『食べ順』があるということは、主菜(メインのおかず)の他に副菜が2種以上あるとか、いろんなおかずを食べるという事です。昔から”三角食べ” が健康のためにもいいと言われていますよね。

しかし、牛丼、カレー、ラーメン、ハンバーガー&ポテトのような食事なら食べ順もないし、それを50回噛んで水分で流し込み、空腹を長時間我慢していれば太りやすくなると想像できる。

5.もう一つの推論

「速く食べる」ことが肥満に結びつく理由として、私の腸内飢餓の理論でもう一つ考えられることがあります。

あくまで私のちょっとした経験に基づいた推測の域を超えないのですが、紹介したいと思います。

例えば、朝食抜きで昼食を摂るなど、12時間以上食べていない時に起こりうるかもしれません。

御飯とおかずを食べる時に、よく噛むと食べ物が混ざり過ぎてしまい、腸に送られた時に十分にミックスされた状態です。

しかし、炭水化物たっぷりの食事をあまり噛まないで、水分で胃に流し込めば、数十分後には炭水化物と水分のみが腸に送られます。昨日に食べた物は直腸の方に便として送り出され、一時的に小腸から大腸にかけてすべて消化されたような瞬間的な飢餓状態ができるのではということです。

こういう食べ方をしていると、血糖値を上げやすいだけでなく、私の理論上も、少しづつ太りやすくなる可能性があります。

最後に

「食べる速さ」は様々な病気にも関係してくると言われているけど、単なるスピードの問題ではなく、必ず食べ物の『バランス・質』と切っては切り離せないと思います。

昔の伝統的な食が崩壊し、忙しい現代人が手っ取り早く食べれるような食事(早い、安い、旨い)ばかりが街中に溢れていることが一番の問題だと思う。

そういう食事は血糖値が上がりやすいだけでなく、ミネラルが少ない割に、化学物質(農薬、食品添加物、ホルモン剤、抗生物質)などが多く使われ、いろんな面から健康を害している。

私の実家は農家で、父が手作りの野菜・旬の魚や山菜を食べさせてくれたし、26才から割烹店で修行していたから分かるけど、日本料理はもっと季節の素材に富み、奥行きが深く、食べる楽しみを与えてくれるものだと思う。

今や本当の日本料理は金持ちだけの料理になってしまって、若い人達に好きな和食は何かと聞けば、「ラーメン、とんかつ、カレー、唐揚げ、回転寿司」という答えが返ってくる。つまり庶民レベルでは日本食は崩壊しつつあるのではないだろうか?

地方が廃れて農村から若者がいなくなり、伝統野菜の作り手もいなくなって郷土料理・伝統的な加工食品も消えつつある。若い人がそういった昔からの料理を消費しなければ、この国の農業はいずれ崩壊し、益々、日本の『食』はどこかに行ってしまうのではなかろうか?

「輸入農産物は安いからいい」と思っている人は、もっと高いツケを支払うことになるし、医療費の増加は私達にとっても他人事ではない問題である。そういった、日本の抱える社会全体の問題とも関連があるのではないか?

2017.12.22

炭水化物が太るのか、カロリーが太るのか?論争

目次

- 知ってもらいたい「炭水化物抜き」の歴史

- 糖質制限が医師達に受け入れられなかった理由

- 炭水化物と脂質は逆の性質をもつ(私の考え)

<まとめ>

まず、お断りですが、炭水化物だって4kcal/gです。

ネット上では、「だから結局カロリー、食べ過ぎが原因なんじゃないの?」という意見もありますが、"カロリーが原因” と考える場合、9kcal/gの脂質を中心に全体量を減らします。一方、"炭水化物(デンプン)が太る原因" とする主張では、炭水化物以外の肉や脂質(油脂)はいくら食べても良いとされていました。

今回は、『炭水化物』と『カロリー』のどちらが太る原因なのか?という歴史的な経緯を振り返ると共に、最後に私の考えを述べたいと思います。

1.知ってもらいたい「炭水化物抜き」の歴史

日本では2015年前後から、 低炭水化物(ロカボ)ダイエットがブームとなっていたのですが、世界に目を向けると、1800年代から何度となく繰り返されていた方法でありました。引用部分が多くなってしまうのですが、ご了承ください。私の理論を説明するうえでも是非ご紹介したい内容です。

(「人はなぜ太るのか?」【ゲーリー・トーベス著】より引用)

"1825年12月、ブリヤーサバラン(フランスの政治家、美食家)は『味の生理学(The Physiology of Taste)』という本を出版した(30章のうち、肥満に関しては2章[原因、予防])。彼は30年の間に、肥満に苦しんでいる人達と500回以上も夕食を共にし、会話の中で、太った男達は次から次にパン・米・パスタ・ジャガイモへの情熱を語った、という。

これによりブリヤーサバランは確実な肥満の原因を見つけた。

1番目は生まれながらの性質であった。彼は「多くの脂肪を消化できる能力をもつ人は、いわば肥満になるように運命づけられている」と書いた。

2番目は「デンプンと小麦粉であり、砂糖と一緒に使用すれば確実にこの効果を示す」と付け加えた。ブリヤーサバランは「肥満防止食は(略)・・・デンプン質または小麦由来のすべての物を多少厳しく節制する事が減量につながると推量される」と書いた。

ブリヤーサバランの書いた内容は、以来際限なく繰り返され、再発見されてきた。1960年代に至るまで、それは世間の常識で、私達の両親や祖父母が本能的に真実である、と信じたものであった。"

(ゲーリ-・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 164-5.)

<1844年>

"ジャン・フランソア・ダンセル(フランス人、医師)は、肥満に関する彼の考えをフランス科学アカデミーで発表した。彼の書いた『肥満や過剰な脂肪蓄積』という本は1864年に英訳された。彼は「肉ではないすべての食べ物(炭素と水素が豊富な食物。つまり炭水化物)は脂肪をつくる傾向があるに違いない」と書いた。

彼は、肉食動物は決して太っていない一方で、草食動物はしばしば太っているとも述べ、患者が ”主に肉のみを食べ” その他の食べ物を少量食べれば、一人の例外もなく肥満を治癒できると主張した。

ダンセルは、彼の時代の医師達が『肥満は治らない』と信じた理由を、「医師達が肥満を治そうとして処方した食事(食べる量を減らすことetc)が、まさに肥満の原因になるものだったためである」とした。"(※これはゲーリー・トーベス氏や私のブログのポイントとも通じます)

( 「人はなぜ太るのか」. Page 168.)

▽"20世紀の初めまでは、一般的に医師は肥満を治らない病気と見なしており、何でも試してみることが妥当であるとされた。患者の食事の量を減らし、もっと運動させることは数ある治療法の1つにすぎなかった。

<1950年代>

ミシガン州立大学の栄養学部の主任マーガレット・オールソンは、過体重の学生に従来型の反飢餓食を与えた場合、彼らの体重はほとんど減らず、彼らは「すっかり活気がなくなり、空腹であることを常に意識していたため、やる気がなくなった」と報告した。

一方、1日数百カロリーの炭水化物と多量の蛋白質・脂肪を含む食事を摂った場合、平均週3ポンド(約1.4kg)減量し、「食間の空腹感はなく、気分の良さと満足感があった」と報告した。

このような報告は1970年代まで続いた。この食事療法を行った人達は、ほとんど努力せずに体重を減らすことができ、その間ほとんど空腹を感じなかった。"

(「人はなぜ太るのか」. Pages 167,175.)

2.糖質制限が医師達に受け入れられなかった理由

上記の流れから行くと、炭水化物や糖を控え、その他の肉や脂質を含む食べ物を多く摂ることで、肥満の問題は解決に向かうかに思われますが・・・ここに「カロリーの原則」が出てきます。

(再び「人はなぜ太るのか?」より引用)

"1960年代までに、前述した脂肪調整の科学は生理学、内分泌学、生化学の学術誌で議論されたが、医学雑誌や肥満そのものを扱った文献で見られることはほとんどなかった。1960年代から1970年代後期にかけて、医師がこれを信じなくなったとき、それはたまたま現在の肥満と糖尿病の流行の始まりと一致した。

<1963年>

米国医師会誌において、脂肪調整の科学は無視された。太っている人達が、(炭水化物や糖以外の)どんな食べ物でも大量に食べることができるという考えを基礎においた治療法を受け入れる医師はいなかった。

そもそも、人がなぜ太るのかについての明確な理由として、現在も受けいれられている『太っている人達は食べ過ぎているからだ』という理由に反するものであったからである。

そこには別の問題もあった。

アメリカの保健局の専門家は、食事に含まれる脂質が心臓病の原因であり、炭水化物は「心臓によい」と信じるようになっていた。(~略~)炭水化物が「心臓によい」という考えは1960年代に始まり、炭水化物が私達を太らせるという考えと相容れることはなかった。

食事に含まれる脂質が心臓発作を引き起こすとすれば、炭水化物をもっと多くの脂質に置き換える食事法は、たとえ私達を細身にするとしても命を脅かす。その結果、医師と栄養士は炭水化物を制限する食事法を攻撃し始めた。

<1965年:ニューヨークタイムズ>

「栄養学者に非難された新しい食事法:炭水化物の低摂取は危険である」は、炭水化物を制限した食事は高脂質の性質をもっているため、それを処方することは「大量殺人に等しい」というハーバード大学のジャン・マイヤー(Jean Mayer)の主張を引用した。

まずタイムズは「ダイエットをする人達は、カロリーの摂取量を減らすか、それを燃やすかのどちらかによって過剰なカロリーを削減しない限り、体重を減らせないことは医学的な事実である」と説明した。

今や、それが医学的な事実でないことはわかっているが、1965年の段階では栄養学者たちはそれを知らず、今もなお、彼らの多くはそれを知らない。(~略~)

次に、この食事法は炭水化物を制限するため、より多くの脂肪を摂取することで埋め合わせをする。マイヤーが大量殺人という非難をしたのは、その食事が高脂質の性質をもっていたためとタイムズは説明した。"(引用以上)

(「人はなぜ太るのか」. Pages 177-79.)

3. 炭水化物と脂質は逆の性質をもつ(私の考え)

この論争について、少しお話したいと思います。

これまでいくつかの研究で、3大栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物)を食事にどう組み合わせるかにより、体脂肪のつき方に違う結果をもたらすとことが明らかになってきています。同じ1カロリーであっても、消化吸収に使われるエネルギーに差異があり、刺激するホルモンが異なり、どのように体内で代謝されるという経路が異なるーことなどが要因と考えられています。

もちろん、これらの研究も素晴らしいと思うのですが、私の理論上で付け加えると、「炭水化物と脂質は消化の過程で、逆に近い性質を持つ」ということがポイントとなります。

まず、精製された炭水化物はタンパク質・脂質に比べ消化が早く、それのもつ「希薄効果」「プッシュアウト効果」によって消化はさらに早まり、私達はより空腹になります。野菜・脂質・乳製品などが不足するバランスの悪い食事では、最終的には腸内飢餓を引き起こしやすくします。

それに対し、肉や脂肪(油脂)は消化に時間がかかります。消化にかかる時間は、食べる量や調理法、個人の消化力の差異にもよりますが、一般的にタンパク質は3~4時間、脂質は6~8時間とも言われています。

特に脂肪が十二指腸に入ると、脂肪の消化吸収を促進するホルモン(コレシストキニン:cholecystokinin)が分泌されますが、これは同時に胃の運動を抑制し、胃内容物の排出を遅らせると言われており、胃もたれ、膨満感などの原因にもなりえます。

さらに、炭水化物が少なくタンパク質・脂質の多い食事では、濃密な栄養を腸に送ることになるので、消化が全体的に遅くなり、その結果、空腹感が押さえられ、順に吸収率も低下すると私は考えます。

つまり、3大栄養素を食事にどの様に組合せるかによっては、カロリー摂取量が増えても体重減少効果があると言ってもいいでしょう(肉や脂肪を早く消化できる人にとっては、体重減少効果が薄いことがありうる)。

まとめ

(1) 1800年代初期から1960年代に至るまで、いくつかの研究では、太った人たちが食事中の炭水化物を肉や脂肪の多い食事に置き換えることで、無理なく痩せれるということが証明されていた。しかしその頃までに、肥満は摂食障害として理解されるようになり、このダイエット法は生理学、内分泌学などでのみ議論された。

(2) 1960年代から1970年代後期にかけて、ほとんどの医師は、太った人が肉や脂肪をたくさん食べて痩せれるというダイエット法を受け入れなかった。なぜならそれは「カロリーの原則」に反していたからである。

(3) また、保健局の専門家は食事に含まれる脂質が心臓病の原因であり、炭水化物は「心臓によい」と信じるようになっていた。その結果、医師・栄養士は炭水化物制限ダイエットを攻撃し始めた。

(4)(私の考え)両者の言い分には一理あるが、カロリーの数値がすべてを決める訳ではない。同じカロリーであっても、食材の組み合わせによっては体重管理において異なる影響を及ぼす。特に、炭水化物と脂質は消化の過程で逆に近い性質をもつ。

2017.11.28

高カロリー食でも太れないのはなぜ?(痩せたい人、太りたい人が逆をしている。その2)

目次

- 検索キーワードでもう少し調べてみた

- ”食べても太れない人” の3つの理由

- 太る為にすることは理論上は逆

前回の続きで、今回は「太りたいけど、摂取カロリーを増やしても太れない」という人についてです。

まだの方は以下の記事も併せてご覧ください。

「痩せたい人、太りたい人が逆をしているとは?(その1)」

1.検索キーワードでもう少し調べてみた

■「太りたい」という人が検索していると思われるワード

※(注:痩せたいと思う人が「太らない夜食は何だろう?」「食べても太らない物は何だろう?」という意味で、「夜食/太らない」「食べても太らない」と検索する場合もあります。

カロリーの摂り過ぎが太る原因と言われている中で、多くの方が、「太りたいけど、食べても太れない」と悩んでいるのが分かります。

2.”食べても太れない人” の3つの理由

まず、多く食べても「太れない」大きな理由として、

(1)胃腸が弱い

(2)胃下垂である(日本人に多いと言われる)

(3)元々痩せていて、3食キッチリバランスよく食べる人(あるいは痩せの大食い)

(1)(2)はもちろん「体質」と言えますが、分解している訳でも代謝がいい訳でもありません。(私の場合は、胃下垂と胃弱の両方です。)

(1)~(3)に共通することは、消化が遅れ、腸の中に未消化なものが24時間絶えず残ってしまうことです。

私について言うと、食べる量は確かに少ないけど、胃下垂で胃弱であるために空腹になりにくく、下っ腹にもたれ感が常にあります。つまり体としては「食べ物が常にある」という認識であるため、蓄える機能が働かないのです。

食欲もないのに、「太りたい」という思いで無理して食べると、検索キーワードにもあったように『食べても(食べると)痩せる』という状態になってしまいます。これは「痩せるために本当はすべきことは?」として私の勧める『食べるダイエット』の状態になる訳です。

3.太る為にすることは理論上は逆

「カロリーが太る」という考えに基づくと、少しでも太りたい人なら量はガッツリ食べれなくても、出来るだけカロリーの高い物(揚げ物やクッキー・チョコなどのお菓子)などを食べようとします。

(2人共、逆をしている)

また栄養バランスも考えている人が多く、野菜や乳製品など小まめに食べて栄養補給している人が多いと感じます。

しかし、そうすることで腸内には常に未消化な食べ物があり、逆に太りにくくなっていると言えます(基本体重がアップしないという意味)。

痩せている人々が、歳をとっても体型がかわらないのはその為です。

▽太るためにすることは、むしろその逆で、空腹状態(厳密には「すべて消化された状態」)をよりつくることが必要です。

これはダイエットをしている人がリバウンドして以前よりも太ってしまうメカニズムですが、痩せている人は体脂肪が少ないため体力が続かず、食事を抜いたりするのは現実的には難しいと言えます。ですから、消化の良い炭水化物を比較的多くし、脂肪を控える方が現実的にはやりやすいと思われます。

重複しますが、以下(1)~(5)で説明しますね。

(1)消化の良い炭水化物(デンプン)の量は増やしても、脂質はむしろ減らす。

おかずも消化の良いタンパク質(肉・魚など)をベースにする(煮物や親子丼など)。

脂質(油)ももちろん体に必要な栄養素であるが、揚げ物や炒め物は消化を遅らすので、控えめにした方がいい。

(2)間食をできるだけしない

もちろんたまには良いが、少しお腹がへっても我慢し、できるだけ食事をしっかり食べる。

一般に「おやつを食べると太る」と言われるのは、基本体重に戻ることを意味する。これは太る原因ではなく「結果」である。

(3)食事回数は多くしない(2回か3回まで)

食事回数が4回・5回と増えるほど、未消化物が腸内に残りやすくなるので太れなくなる。空腹の時間を長くするために、2回か3回にしましょう。また、夜遅くに食べれば太るというのも間違い。

また、読者からお便りも頂きました。「食事を7回に分けて食べていた」(静岡県、Yさん)

(4)太りたい人こそ、軽い運動(筋肉への負荷運動)をする。

ランニングなどの有酸素運動よりも筋力トレーニングのほうが効果的でしょう。筋肉に負荷をかけることで、体に栄養を摂り込もうとする力がアップします。

(5)繊維質は朝から摂り過ぎない。

夜は普通に食べたとしても、朝からたっぷり摂らない。朝から沢山の食物繊維を摂ると、腸の中に10時間前後残ります。

(注意)これら(1)~(5)は、あくまで私の理論上です。

なぜなら、痩せている人は、胃下垂・胃弱など様々な要因があるので結果が出にくく、一概には言えないからです。痩せすぎの人が太る方が難しいのです。とりあえず、『カロリーの合計』ではないことだけはお伝えしたいと思います。

まとめ

痩せている人が太るためには、私の理論上、基本体重そのものをアップする必要があります。

しかし、食の細い人が摂取カロリーを増やそうとすると、高カロリーの食べ物(脂質系)を食べたり、分散して食べたりして、本来やるべきことの逆になる場合があります。まずは『体脂肪を蓄える体』になってから、その後に食べて太ると考えて下さい。

また見てお分かりの通り、今回紹介したメニューは、"ダイエットに励む人" がやっているプログラムと重なる部分があると思います。脂質(油脂)を減らし、おやつを我慢し、さらに運動をすることは、結果として空腹でいる時間を増やすので、私の理論上は、太りたい人がやるべきことです。

2017.10.30

痩せたい人、太りたい人が逆をしているとは?(その1)

目次

- Google 検索ワードに見る、両者の悩み

- 痩せたいけど、痩せないのは?

<まとめ>

<はじめに>

タイトルは正式には、「摂取カロリーが太る原因だと考えると、両者は逆のことをしている」という意味です。

私が30キロ近くまで激ヤセした時に、初めは頑張って食べていたのですが、全く太ることができず、最終的にやっていることが理論上「逆だった」と気付きました。

【→詳しくはプロフィールを】

ちなみに、1844年にフランス人で医師のジャン・フランソア・ダンセル氏も、彼の時代の医師達が 『肥満は治らない』 と信じた理由を「医師達が肥満を治そうとして処方した食事(食べる量を減らすこと、運動すること etc)が、まさに肥満の原因になるものだったためである」 と言われています。

(参考文献:「人はなぜ太るのか」ゲーリー・トーベス著)

▽また、こういう本もあります。

【食べて痩せる人、食べないで太る人】(2007年)

(内容は私の意図することと異なりますが、言いたいことは結果的に似ています。)

1.Google検索ワードに見る、両者の悩み

検索キーワードを見れば、多くの人が何で悩んでいるのか?を推測することができます。

■「痩せたい」という人が検索していると思われるワード

このデータはたった1か月の国内での検索数(平均)です。多くの人が、食事を減らしても運動しても「なぜ痩せないの?」「むしろ太ってるし・・」と疑問に思っているのです。

私もこれまで、ダイエットに励む知人や職場仲間を沢山見てきました。皆、本当に努力しているのに、自分の努力が足りないと思っている。ある時から急激に太った女性は、自分がホルモンか何かの病気だと思っていました。努力が足りないのではなく、その方向性を間違っているだけです。

■「太りたい」という人が検索していると思われるワード

※(注) もちろん "痩せたい" という人が、「食べても太らない食べ物は何だろう/食べても太らない夜食は何だろう?」と【食べても太らない】【夜食 / 太らない】という検索をする場合もあります。

一般に、ダイエットだけがテレビでクローズアップされますが、『太りたい』と思っている人は(私も含め)非常に多いと言えます。こちらも、多くの人が「頑張って食べても、なぜ太らないの?」と思っている訳です。

つまり両者のやっていることが、逆であるということです。

両者の悩みが解決されてこそ、本来、正しい理論と言えるはずです。

2.痩せたいけど、痩せないのは?

(図ー1)

運動における記事でも説明している様に、空腹や運動は一時的には痩せても、長期で見た場合にはむしろ「太ろう」とする方向のパワーです。(図-1)

(ずっと食べなければもちろん痩せますが、それでは体を壊してしまいます。)

私の理論上、正しく痩せるためには、「蓄える必要がない」ように一定の法則に従って食べることが必要です。

【関連記事】正しく痩せるためには2ステップ必要

それは時として、

・オリーブオイル(地中海式)ダイエット

・肉食ダイエット

・糖質制限ダイエット(→「本質は食べること?」)

・白米をもち麦や玄米にかえる

・満腹ダイエット、であったりします。

ダイエットの名前は様々ですが、ポイントは、多く食べて「未消化物を多く腸に残すこと」だと私は考えています。

カロリーを減らしても、肉などのタンパク質、サラダや海藻、惣菜など他のおかずを増やす人は、ダイエットが成功するかもしれませんが、単に食べる量を減らすだけの人は、空腹を長時間我慢し、食物繊維や脂肪まで減らすので、リバウンドし以前の体重よりもさらに太る可能性があるということです(腸内飢餓状態)。

※「太りたいけど食べても太れない」という方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

・カロリーをベースにおいた今の理論では、多くの人が1グラムあたり9kcalの脂質を中心に食べる量減らし、空腹を我慢することが必要と考える。しかし、それは腸内飢餓を引き起こし、むしろ体重の増加につながる場合が多い。

・ダイエットを成功させるためには、理論上、脂質・繊維・タンパク質などは減らすべきではない(むしろ増やす必要がある)。糖質制限ダイエットのように、炭水化物をある程度減らすことは私の理論上も理にかなっている。