トピックス

2017.09.09

お相撲さん(力士)が太るのも、飢餓メカニズムと言える

目次

<プロローグ>

- ダイエット後に、以前より体重が増える人と同じメカニズム

- 飢餓メカニズムと言える6つの根拠

<まとめ>

プロローグ

あなたは目の前でお相撲さん(力士)を見たことがありますか?私は数年前にホテルで配膳の仕事をしていた時に、奄美出身力士の壮行会があり、間近に見ることができました。また2017年の春巡業(大阪場所)で藤島部屋が高槻市にきた時に、朝稽古を見学し、『ちゃんこ』の試食をさせてもらいました。

力士を間近で見ると、骨そのものがごつく(骨太で)、その上に鋼のような筋肉が鎧(よろい)のようについていて、さらにその上に体脂肪があるという感じです。

力士の中には体脂肪率が20%代の人もおられるそうですが、まるで筋肉の塊です(力士に限らず、実際太っている人も体脂肪を落とせば筋肉質な人が多い)。

そんな力士ですが、「たくさん食べて、よく寝るから太るんだ」 と言われていますが、上手く腸内飢餓のメカニズムを取り入れていると考えることができます。

1.ダイエット後に、以前より体重が増える人と同じメカニズム

お相撲さんのイメージが、「多く食べれば太る」というイメージに繋がっているのかも知れませんが、それは『ダイエット後にリバウンドして以前よりも太ってしまう人』や『朝食抜き又は遅い夕食で太ってしまった人』とメカニズム的には同じであるということを説明します。この地球上で、異なる2つの真理は存在しません。ただ、「太る」という言葉の2つの意味が混同されて使用されているだけです。

【関連記事】→ 「”太る”という言葉の2つの意味」

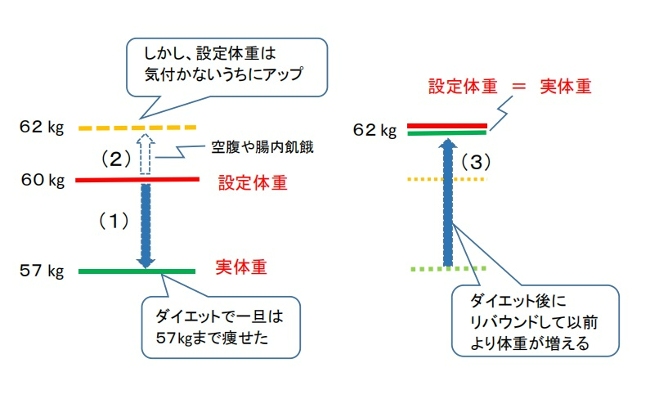

まず私なりに、両者を図解すると以下のようになります。↓↓↓

■ダイエット後に、以前よりも太ってしまう人のイメージ

図の(1)→(2)→(3)の順序で起こる

(1)カロリー制限などのダイエットで少し痩せる

(2)食べる量が少なく(特にバランスの悪い食事)長時間にわたり空腹を我慢している時、腸内飢餓状態になりやすく、体重の設定値は気が付かない内にアップしている。

(3)その後、昔のように食べだしたときに体重が以前よりもアップする。

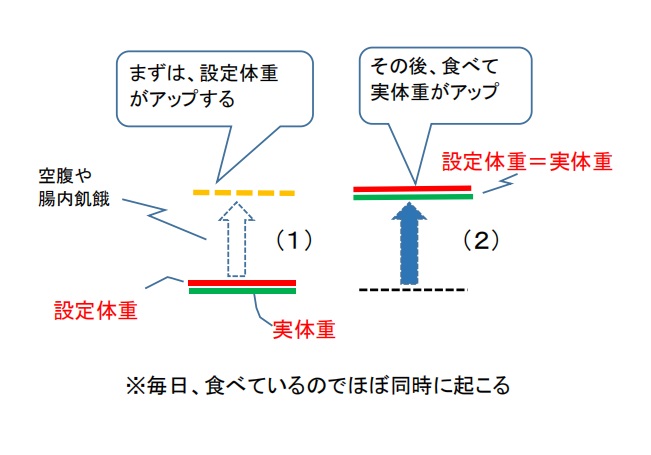

■お相撲さん(力士)が太るイメージ

(1)→(2)の順序で起こる

毎日の食事や練習の中で、腸内飢餓が引き起こされることにより、まず体重の設定値がアップして、その後に食べて太るというイメージです。

ダイエットをしている人であれば、時間的なズレがあるのですが、力士の場合は毎日食べているので、それがほぼ同時に起こり、食べて太っていくように見えるけど、腸内飢餓状態が作られなければ、体重は思ったように増えていかないはずです。

2.飢餓メカニズムと言える6つの根拠

フードファイトに出る大食いの女性・男性に対し、「何故、あんなに食べても太らないの?」ということが言われたりしますが、彼らが特別な『太らない体質』なのではなく、朝から晩まであの様な食べ方をすれば、誰でも太らないはずです(あんなに沢山食べれるのは不思議ですが)。

力士の食事とフードファイターの食事の摂り方は根本的に違うということを理解してください。

【朝稽古見学とチャンコ】

藤島部屋の朝稽古を見学後に11時前から、いよいよちゃんこ鍋を試食させてもらう。あっさりしていて、私でもごはん2杯くらい食べれてしまう。

■力士の食事がなぜ「飢餓メカニズムをつくりやすいと言えるのか」の説明 (1)~(6)

(1)力士の入門は体重が67kg以上あることが条件で、もともと太っている人や筋肉質の人・胃腸が丈夫な人の方が、痩せている人よりも飢餓メカニズムをつくりやすい。(胃腸が丈夫なため、消化する能力が相対的に高い)

(2)チャンコ鍋のように、野菜・鶏肉・魚・豆腐などをじっくり煮込んだ食事のほうが、低脂質で消化が早い。

(3)炭水化物(ごはん)や水分を多く摂ることで、胃は大きく膨らみ(風船効果)、希薄効果・ピストン効果が生まれる。

【関連】炭水化物が人を太らせる、カロリー以外の特性

(4)伝統的に1日2食であること(1回目は朝稽古終了後の11時前後、夕食は6時前後)。

(朝食前の稽古)

※朝食は食べないで朝稽古を行うので、夕食が仮にPM7時に終わるとすると、次の食事まで15~16時間前後食べないということになる。空腹時に激しい早朝トレーニングを行うことに意味がある。

もちろん太りたいがために、栄養補給として個人的に夜食を摂る力士もいるようだが、私の理論上は食べない方が太りやすいということ。

(5)筋力運動は力を強くし、最終的には太る方向への推進力となる。1日2食にして運動をすることで、太りやすくなる。

【関連】→ 「食事と運動、体重の関係性を間違えている」

(6)食事は、親方や上位の関取から順に鍋をつつき、幕下以下(食事当番)は食べるのは後である。最後の方は、具も少ししか残っていなくて、スープが殆どのこともあるそうです。しかしその方が実は太りやすいとも言われています。(この情報源は数年前の「相撲の特集番組」ですが、番組名等の記憶は不確かで申し訳ありません。)

まとめ

(1) お相撲さんは、体が大きく太っていることで有名だが、彼らの毎日の摂取カロリーが消費を上回るから太っていくのではない。彼らの伝統的な食事法と運動は、腸内飢餓をつくりやすくするという点において、体重を増加させるのに理にかなっている。

(2) 元々体の大きな人が、相対的に消化の良い食べ物(おかず)を沢山の炭水化物(ご飯)で食べ、1日2食にすることで、腸内飢餓は引き起こされやすくなる。

(3) メカニズム的には、「ダイエット後のリバウンドによって以前よりも体重が増えてしまう人」と同じである。力士の場合は、毎日たくさん食べているので、それがほぼ同時に起こり、食べて太っていくように見える。

2017.07.10

炭水化物が人を太らせる:希薄効果、プッシュアウト効果

-

目次

-

- もし炭水化物がなかったら

- 消化の悪い食べ物は "太りにくい" と言える

- 炭水化物が人を太りやすくする効果

(1)希薄効果

(2)プッシュアウト効果

<まとめ>

私達が 「たくさん食べると太る・・・」と考える時、パンやご飯・麺のような炭水化物のイメージだと思います。

今回は、カロリーが増えるからでもなく、血糖値が上がりインスリン分泌を促すからでもなく、炭水化物(注1)が人を太りやすくする、いくつかの間接的な意義について説明します。

(注1)厳密には砂糖なども炭水化物の仲間ですが、ここではデンプン、穀類など「多糖類」のことを指して使っています。

1.もし炭水化物がなかったら(私にとって)

私の体重が30kg代に落ちた時、炭水化物の力がなければ全く太ることは出来なかったと思います。私の場合、それは油脂でも砂糖でもできない・・・。つまり私が生クリームたっぷりのケーキや、脂っこいトンカツや中華を食べて太ることはなかったはずです。今回は、その理由を説明します。

まず、炭水化物と一概に言っても、すべて同じではありません。

炭水化物は、主にその化学構造によって、単糖類、二糖類、オリゴ糖、多糖類などに分類されますが、食物繊維として扱われるセルロース(多糖類)や難消化性のオリゴ糖、レジスタントスターチなどは健康増進のためにむしろ摂取すべきでしょう。

また、砂糖などの単純炭水化物(糖類)も、一時的な体重増加や血糖値関連の疾患に繋がるとしても、体重の設定値をアップさせるという意味では、太る原因ではないと考えます。

体重の設定値をアップさせるという意味において、私が太る原因と考えるのは、澱粉(多糖類)を多く含み、食物繊維が少ない消化の良い炭水化物(米・麦のような精製された穀物、ジャガイモなど)です。

ですから、玄米や全粒粉パン、チャーハン、冷やご飯などは、同じタイプの炭水化物ですが異なる結果をもたらすかもしれません。

これらは、血糖値をあげにくい低GI 食品、又はレジスタントスターチとして知られていますが、換言すると、これらの食品は消化できない成分を多く含んでいたり、消化吸収に時間がかかるのです。

2.消化の悪い食べ物は "太りにくい" と言える

先程述べたような血糖値をあげにくい炭水化物、固い肉、油脂、食物繊維たっぷりの野菜や海藻、乳製品を含めて、消化の良くないものを常に食べていると、腸内飢餓は起こりにくくなり、設定体重がアップしずらいという意味において、太りにくいと言えます。

あくまで、痩せている人が毎日きちっと食べれば 「太りにくい」 ということです。既に太ってしまった(太っている)人が少しくらい食べたからと言って、痩せれる訳ではありませんが、これらは常にダイエットで話題にされる食品であり、摂取の仕方によっては痩せることも可能です。

3.炭水化物が人を太りやすくする効果

それとは逆に、デンプンを多く含む消化の良い炭水化物(白米、粥、白パン、ポテトなど)や植物から抽出されたコーンスターチのような加工デンプンなどは、消化を全体的に早めます。よって、消化の良いタンパク質、超加工食品などと組み合わされば、「腸内飢餓状態」ができやすくなるのです。

私が今の時点で考えるのは、次の2つの効果です。

(1)希薄効果

消化の良い炭水化物(ご飯、パン、麺など)を相対的に多くすると、食事中の肉や魚、野菜などのおかずの占める割合は相対的に低くなります。

大さじ1杯の油もごはんを2倍にすれば、相対的に油の濃度は低下します。生卵は消化が悪いですが、卵かけ御飯にし、味噌汁・お茶などを一緒に飲めば卵の濃度は低下します。

つまり、消化の良いデンプンと水分を加えて攪拌(ミキシング)し、希薄された栄養を腸に送っているということになります。

例えば、ハンバーガ(ドリンク付き)とおにぎりを一緒に食べたとします。これを、ミキサーにかけ攪拌すると、肉をデンプンで伸ばしたようなものになる。

一方、おにぎりをやめて、牛蒡のマヨサラダを加えると・・・炭水化物の希薄効果は薄れ、食物繊維や脂質がプラスされます。

※牛蒡のマヨサラダのカロリーは(158kcal /100g)で、おにぎり(1個、215kcal)とはさほど変わらないけど、その意味あいは大きく違うわけです。だからカロリーベースで考えると間違いが起きるのです!!

また、糖質制限ダイエットに見られるように、炭水化物を減らし、肉や魚などのタンパク質や油脂、野菜を増やせばどうなるのか?

この場合は、密度の濃い栄養素を腸内に送り込むことで、消化が遅くなり空腹になりにくく、常に未消化物が腸内に残るという、逆の効果が発生する訳です。

(2)プッシュ・アウト効果

でんぷんを多く含む炭水化物を水分などと一緒に摂取すると、胃が膨らみます(胃の「風船効果」)。そして、消化が良い副菜(おかず)と組み合わせれば胃の滞留時間は短くなり、勢いよく押し出されます。そして腸が活発に動き出します。

例えば、親子丼セット(そば付き)を考えて下さい。

食べて胃は膨れますが、消化が良いために胃が活発にスムーズに動き出します。私は胃腸の調子が悪く、便秘や下痢で苦しむことがよくありましたが、何度かこれで解消されたことがありました。

それに対し、揚げ物や中華料理などを食べると 「スタミナがつく」 と思うかも知れませんが、それは 「腹もちがいい、エネルギーが持続する」 ということです。言い換えれば、胃の滞留時間が長くなり消化が遅れるため、腸内飢餓状態をつくりにくくします。

まとめ

(1)端的に言うと、人が消化できない食物繊維や、消化吸収が遅い食べ物をたっぷり食事に組入れると、同じカロリー値の他の食事よりも太りにくいと言える。それに対し、食事の中で、消化の良い食べ物(精製炭水化物・蛋白質・超加工食品など)を組合わせると、太りやすくなる。

(2)炭水化物と一概に言っても、化学構造の違いにより、単糖、二糖、オリゴ糖、多糖類などに分類される。

人が消化できない食物繊維とみなされるセルロース(多糖類)や難消化性オリゴ糖、レジスタントスターチなどは、太る原因とはならないし、むしろ健康上の観点から摂取したほうが望ましいと言える。

また、砂糖のような単純炭水化物(単糖、二糖)は一時的な体重増加や血糖値上昇を引き起こすかもしれないが、設定体重をアップさせるという意味では太る原因ではないと考えます。

(3)設定体重をアップさせる意味において、肥満の原因となる食べ物は、白ご飯・白パン、麺、ジャガイモなどのデンプンを多く含む消化の良い精製炭水化物(多糖類)であると考えます。これらは胃の中で水分とともに膨らむため(風船効果)、消化の過程において、腸内飢餓を引き起こしやすくする「希薄効果」「プッシュアウト効果」が考えられる。

(4)世界的に起きている貧困層での肥満も、安価な精製炭水化物(穀類、デンプン)やバランスの悪い食事(野菜不足など)が影響していると考えます。彼らの場合、カロリーの摂り過ぎでも、砂糖の摂り過ぎでもないことは容易に想像できるのではないでしょうか?

また、力士(お相撲さん)が体を大きくするためにあっさりした 「ちゃんこ鍋」と白ご飯を食べるのも理にかなっているのです。

【関連記事】

2017.06.11

1日あたり20キロカロリーの重要性とは?

目次

- 1日あたり20kカロリーで何が変わるのか?

- 足し算、引き算では出来ないこと

私は、「人の体には現状を維持しようとする機能がある」と言いましたが、それと関連する面白い記事があったので紹介します。今回は全て引用になりますが、ご了承下さい。

【関連記事】 「一番優先されているのは現状維持」

1.1日あたり20kカロリーで何が変わるのか?

(「人はなぜ太るのか?」 【ゲーリー・トーベス著】より引用)

"体脂肪を毎年新たに2ポンド(約1kg)ずつ、25年間に50ポンド(約23kg)増やすためには、私達は毎日、何キロカロリー多く食べなければならないのか?

答えは1日当たり、20キロカロリーである。

【1日当たり、20kcalの超過 ×365日】とすれば、毎年7千kカロリーをやや上回る量のエネルギーを脂肪として蓄積し、結果として2ポンド(約1kg)の体脂肪が増加する。

脂肪の蓄積が「入るカロリー/出るカロリー」によって決まるということが真実であれば、「25年間に50ポンド(約23kg)増やすためには、毎日、平均でたったの20kカロリーを余分に摂取するだけでよい」ということである。それを元に戻すためには、毎日の摂取エネルギーを20kカロリー少なくするだけでよい。

20kカロリーは、ハンバーガーやクロワッサンの一口よりも少なく、ポテトチップス3枚よりも少なく、ビールの60ml以下である。

米国国立衛生研究所(NIH)が言うように、体重を維持するために必要なことが、「摂取するエネルギーと消費するエネルギーを均衡させること」であるとすれば、1日あたり平均20kカロリーを過剰に摂取した場合には、最終的には肥満になるだろう。

自問してほしい。毎日、エネルギーの均衡点を20kカロリー超えることで、徐々に肥満となるのであれば、どうすれば痩せたままでいることが可能なのだろうか?

▽実際に、痩せた状態を維持している人たちはかなり多い。

肥満や過体重の人達でさえも、重いなりに、彼らの体重を維持している。さらに太り続けていないのであれば、摂取するカロリーと消費するカロリーを、平均で1日あたり20kカロリー以下に均衡させている。

ほとんど正確に知ることのできない『エネルギー消費量』と釣り合うようにするとしたら、いったい誰がそんなに正確に食べることができるのだろうか?これが、20世紀の前半の「入るカロリー/出るカロリー」が世の中の常識になる前に、この算数に関して研究者達が抱いた疑問である。"

(ゲーリ-・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 68-9.)

2.足し算、引き算では出来ないこと

<1936年>

"当時の米国における栄養と代謝の第1人者とされた、コーネル大学のユージン・デュボア (Eugene Du Bois)は、20年間にわたり体重を1kg以上増やさないように管理している75kgの男性は、「入るカロリーと出るカロリー」の誤差を0.05%以内に調節していると計算し、「その正確さに匹敵する機械はほとんどない」と書いた。

デュボアは「私達はいまだに、なぜ太る人がいるのかを理解していない」と書いた。

また彼は「この栄養が過剰な社会において、なぜすべての人が太らないのか?」とも述べ、「身体の活動量と食物の摂取量が激しく変動するなかで、一定の体重を維持することほど不思議な現象はない」と付け加えた。

多くの人たちが何十年も痩せたままでいる事実(現在ではデュボアの時代よりは少ないが)、そして肥満の人達でさえいつまでも太り続けることはないという事実は、その体重調整において、カロリー理論で説明される以上の 『何か』 が働いていることを示唆する。"(引用以上)

( ゲーリ・トーベス. 「人はなぜ太るのか」. Page 70.)

2017.05.24

カロリーの祖、ノールデン氏の文書(日本語訳)

まだの方は、こちらの記事を先にお読み下さい。

→「カロリー意味あるの?カロリーの歴史はやはり神話なのか?」

▽ゲーリー・トーベス氏によると、

1900 年代の初頭に「私達は、消費するよりも多くのカロリーを摂取するから太るんだ」(カロリーの原則)ということを初めて言ったとされるのがカールフォン・ノールデン氏(ドイツ人医師、1858~1944)です。

今回はそのノールデン氏の本を翻訳しました(一部のみ)。

■インターネットのアーカイブはこちらからご覧になれます。("Obesity"=「肥満」p.693~)

ウェキペディア(Wikipedia)によると、この本は論文等ではなく出版本(1907年)と考えられますが、その当時、ノールデン氏がどれほどの影響力をもっていたかというのは、1905年10月の New York Times の記事を見てもお分かり頂けると思います(この記事も私が独自に入手いたしました)。

ノールデン氏が、アメリカで6回の講演を行うという内容です。

この中で、ノールデン氏のことが書かれています ↓↓↓

(日本語訳)

ノールデン教授は、腎炎や肥満、その他の代謝障害による慢性疾患の研究者として最も著名な人物である。

彼は、この医学分野の多くの研究の著者(創始者)であり、世界の基準として認められている。

(日本語訳)

教授はCothamホテルに滞在し、多くの来訪者を受けている。彼のニューヨークでの知人は医療専門家だけではない。彼の個人病院では数多くの著名なニューヨーカーが治療を受けているためだ。彼がいつドイツに戻るのかは未定だが、おそらく帰国までの間に複数の主要な医療センターを訪問するであろう。(以上)

▽この著書のその後については、まだ調べているところですが、ノールデン氏が、肥満や糖尿病の権威であったからこそ、あっという間にカロリーの原則「入るカロリー、出るカロリー」が世界中に広まってしまった可能性はあります。

2017.05.18

OBESITY(日本語訳)

『代謝と実践医療』 ー代謝の病理学ー

チャプターⅢ 『OBESITY(肥満)』(p693~695)

Ⅰ. エネルギー交換(The Energy Exchange)

肥満は、長年に渡る脂肪摂取量と代謝量の不均衡の結果である。

タンパク質は体の中に蓄えられるかもしれないということはすでに指摘されており、それゆえエネルギー源(太る原因)とみなされうるが、そのようなタンパク質の総量は通常少なく、食べ物のカロリー値が異常に大きくなるか、あるいはその他の理由でエネルギー細胞の成長が起こる場合にしか、タンパク質総量が増えることはない。この例外を除いて、細胞が直ちに必要としている食べ物以外の多くは、結果として貯蔵脂肪を増やすことになる。

実際、この食べ物の余剰は、しばしば全量が貯蔵され、タンパク質は変わらないことが多い。

それゆえ、好条件のもとでしか起こらないタンパク質の貯蔵について、下記の事実が明かになる:

体が必要とする以上の食べ物を摂取することは脂肪の蓄積につながり、その不均衡が一定期間以上続けば肥満につながる。

以上のことから、肥満は下記の結果であるといえる。

1.通常のエネルギー消費のもとでの食品摂取の増加。

2.通常の食品摂取における、エネルギー消費の減少。

ここで、筋肉活動の減少によるエネルギー消費減少と、酸化処理の勢いがなくなる体細胞の病気条件(例えば代謝の遅延など)の結果のエネルギー消費減少とを区別しなければならない。

3.二つの条件の混合。

これらの要素がどのように重なりあって肥満の様々な臨床形式を引き起こすのかというのは、特殊な病理学において扱われるべき問題である 。ここで我々が問題とするのは、原形質分解の減少の結果としての肥満、すなわち異常代謝の結果としての肥満が存在するか否かという点である。

1. 通常消費に関連した肥満

実際のエネルギー消費が通常範囲内に収まっている場合、肥満は長期に渡る食品摂取超過によるものであることは、臨床実験によって疑いの余地なく示されている。

摂取された食品の量や質は、上記のような肥満の重要な兆となる。このタイプの肥満を抱えるものはしばしば、少量で高いカロリーをもつ脂肪生成食品や炭水化物を好む。

一般的に言って、人間が自分の栄養状態を、自身の自由意志に基づいて選んだレベル、すなわち自分自身の細胞が実際に必要とするものとは無関係に選んだレベルで同じように保とうとするのは自然な傾向である。

当然のことながら、バランスはいつもいつも保たれているわけではない。

ある時には摂取過剰となり、またある時は摂取不足となるが、全体としての総合的なバランスは保たれているのである。

体が必要とするカロリー平均値は、よく知られたデータから計算できる。健康体で普通の生活をしている70kgの人物の必要カロリー平均値は40kカロリー/体重1kg/1日あたりの重量であり、全部で2,800kカロリーとなる(Chittenden実験の議論参照)。カロリー供給は下記の方法で構成される:

時には味の嗜好や食べ物の好み、料理の仕方や量に変化が生まれ、食べ物のカロリーが若干平均値を越えることがあると考えるのは合理的であろう。例えば食品に含まれるアルブミン、脂肪または炭水化物が少し増えるだけで、運動量が変わらなくてもカロリーは200も上がってしまう可能性がある。

この200kカロリーは食べ物としてはあまりにもわずかな量で、見た目や満腹感として気づくことは難しく、それゆえ当人は、明らかに太ってきたにもかかわらず、食品摂取は全く変えていないとしか言えないのである。

この200kカロリーは次の中に含まれる

ミルク1/3リットル

赤身200g

脂肪肉100g

ライ麦パン90g

ライトビール4/10リットル

食品摂取のカロリーがカロリー平均値を越えてしまうということは実際日常生活でよくあることであり、一日あたり200kカロリーというわずかな超過の実際の示すところは、次の計算で明かになる:

食品摂取の超過分はこの計算に影響しない極小量を除いてすべて脂肪として貯蔵され、200kカロリーはおよそ21.5グラムの脂肪に相当するので、1年間で7.85キロの脂肪を蓄えることになる。脂肪細胞は水を多く含むので、実際の体重増加は11kgまで増えるかもしれない。

この例のようなことは日常生活で頻繁に起こるもので、上記はこのような体の必要カロリーを超えるわずかな超過分によって徐々に肥満状態が進んでいくことを数字で表したものである。さらにこれは、カロリーがどれだけ高いか、そしてそれを含む食品がどれだけ少量のものかを表している。このタイプの肥満と、筋肉活動量が徐々に減少することで食品供給量とエネルギー使用量のバランスが崩れて起こる肥満とは、根本的には同じものである。

これらのような例は非常に多く、不十分な運動の結果として肥満を招くことになる。これはもしかすると楽を求める人間の本能的欲求や、心臓の欠陥や体肢の病気といった欠陥によるもの、あるいは閉じこもってほとんど活動しない無気力な気質のせいなのかもしれない。そのような人間は健康でなくなるが、それは細胞の酸化処理能力が落ちるからではない。細胞は仕事を与えられればそれぞれの役割を十分に果たすはずである。

もしも筋肉運動の減少が食品摂取の増加と合わさると、不幸なことに望まざる肥満のリスクは当然二倍になる。

このようにして生じた肥満は、様々な体の器官の機能、特に血管組織が損傷を受けるという意味で、間違いなく病気とみなされるべきである。しかしながら、このような人物の代謝機能は普通のままであるので、異常代謝とはみなされない。この場合、異常なのはライフタイルなのである(外因性肥満)。

臨床実験と実験結果はどちらも、このタイプの肥満が飛び抜けて多いことを示している。

それは一般的な認識であり、ここで問題となるのはエネルギー交換障害の結果としての肥満が生じるかどうかという点である。